コードの成り立ち、表記の仕組みについて

こんにちは、カサメミュージックスクールです。

今回はコードの成り立ちと表記の仕組みについてお話ししたいと思います。

コード表記は国やジャンル等によって異なり、統一された表記法と言うものが存在しません。ただその中にも一定のルール(慣習と言った方が適切かもしれません)が存在しますので、そのルールを覚えていきましょう。

このルールを理解する事でコードの成り立ちについての理解が深まったり、コードを覚えるのが早くなったり、良い事が沢山ありますのでこの機会に是非覚えてみてください。

コード表記の仕組みを説明する上で必要となりますので、先ずは音程の概念から説明したいと思います。

知ってるよ、と言う方は飛ばしていただいて大丈夫です。

音程について

音楽には音程と言う概念が存在します。

音程と言うのは、2つの異なる音の隔たりを表すものとなります。

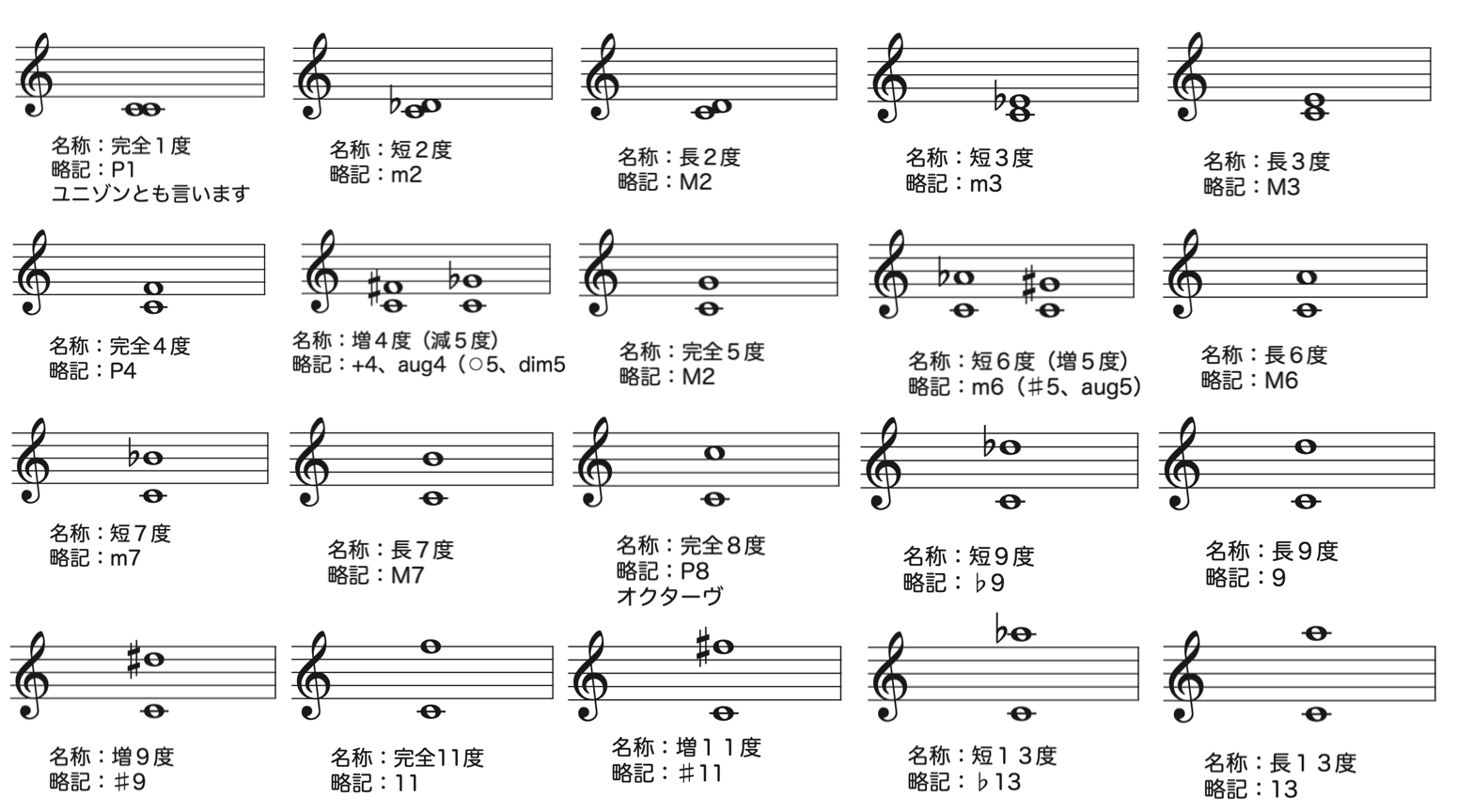

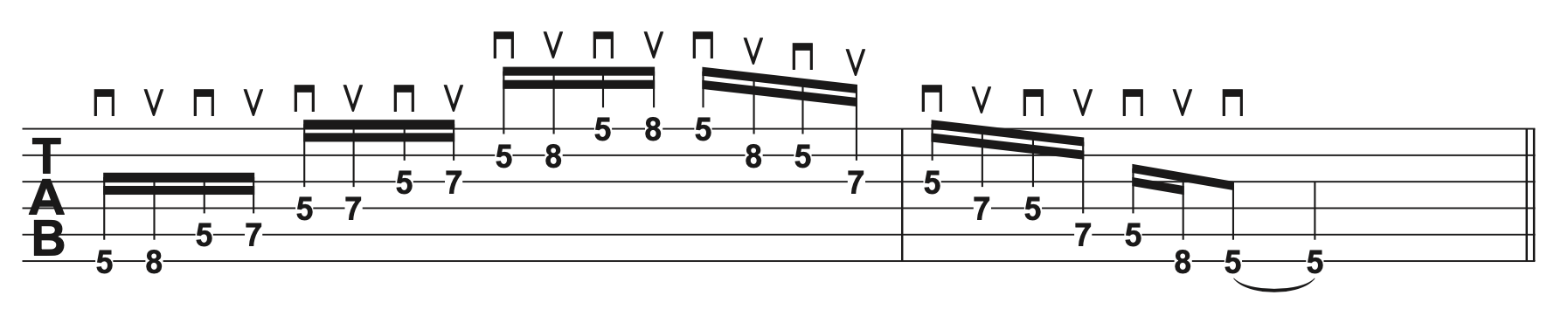

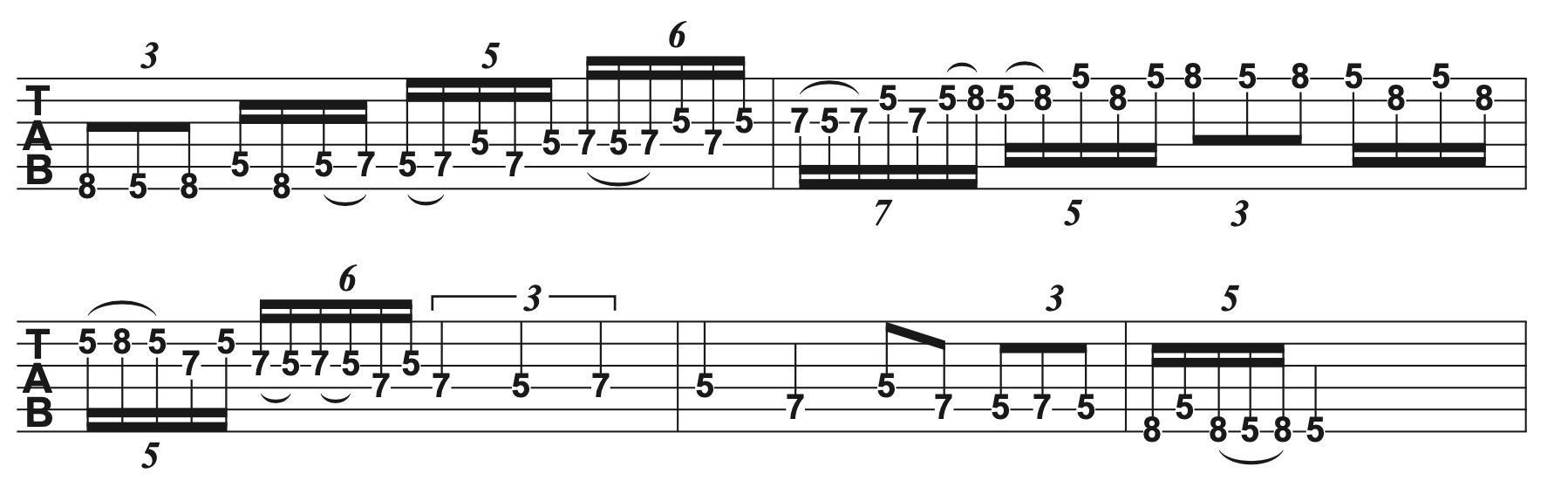

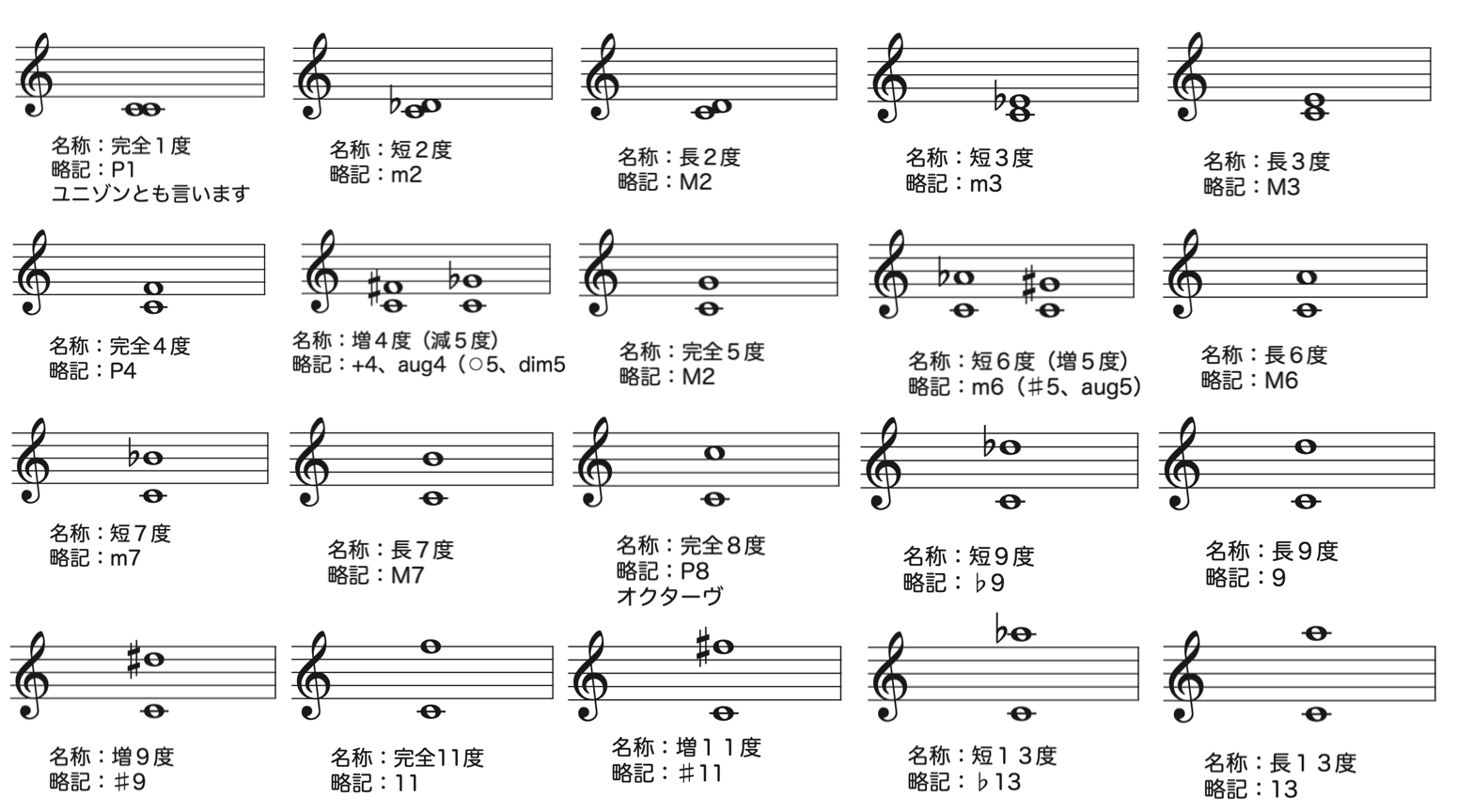

音程には以下の呼び名が存在します。実際の音符と合わせて見てみましょう。

※略記についてはコード表記のルールを知る上で必要となりますので併せて覚えましょう。

※完全8度(オクターヴ)より広い音程については、テンションノート(※後述)として使用される物のみに限定しています。

【音程の呼び名一覧】

呼び名の数字(○度)の部分は単純に音と音の距離を表し、頭の部分(長、短、完全、減、増)は響きそのものを表しています。

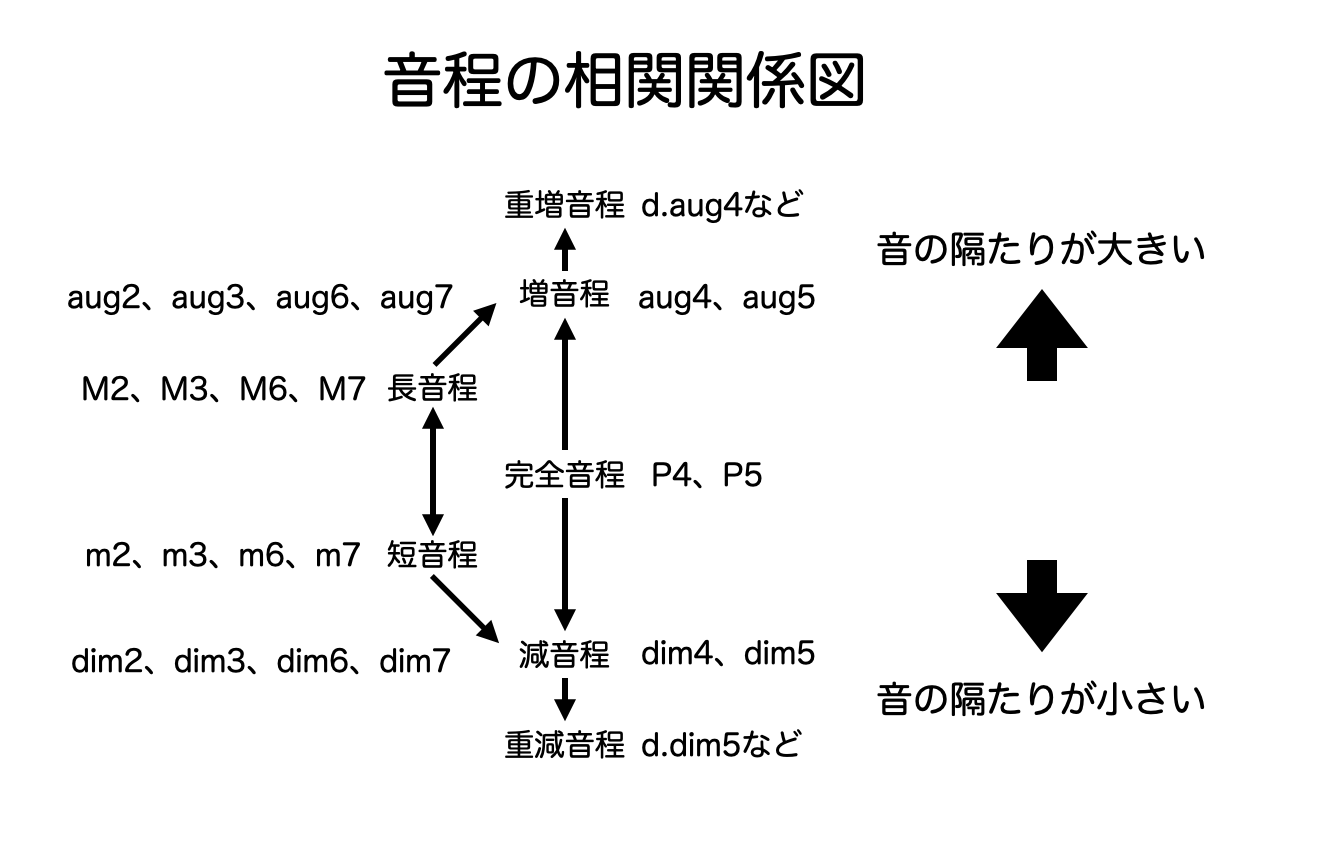

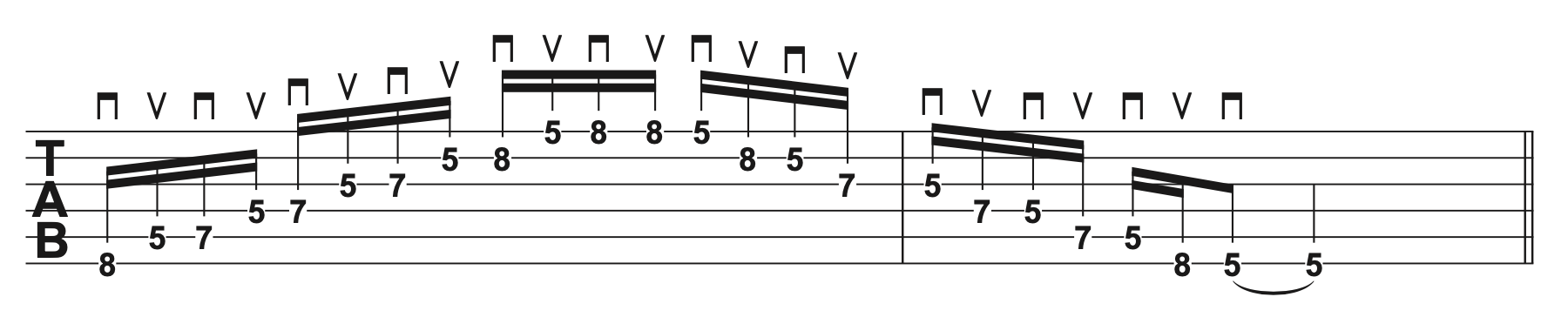

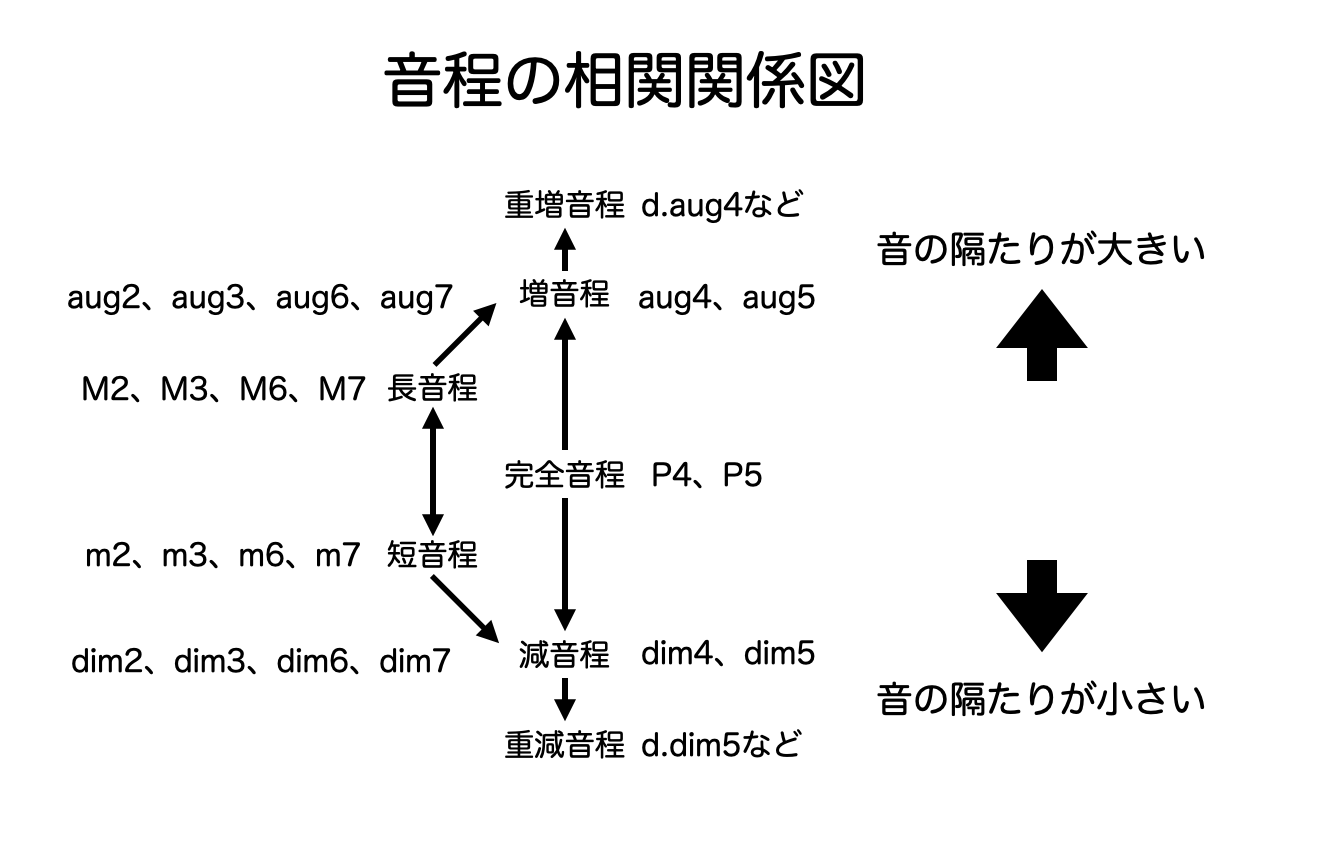

【各音程の相関図】

長音程・・・半音狭めると短音程、半音拡げると増音程

短音程・・・半音狭めると減音程、半音拡げると長音程

完全音程・・・半音狭めると減音程、半音拡げると増音程

減音程・・・半音狭めると重減音程

増音程・・・半音拡げると重増音程

コードの成り立ちについて

コードの定義

3つ以上の異なる音を同時に鳴らした時に得られる響きの事をコードと呼びます。

(※普段私たちが耳にする音楽のほとんどは三度和音と言って三度音程の積み重ねで成り立つ音楽となっています。コードとして表記される物はこの3度和音の形態となります。)

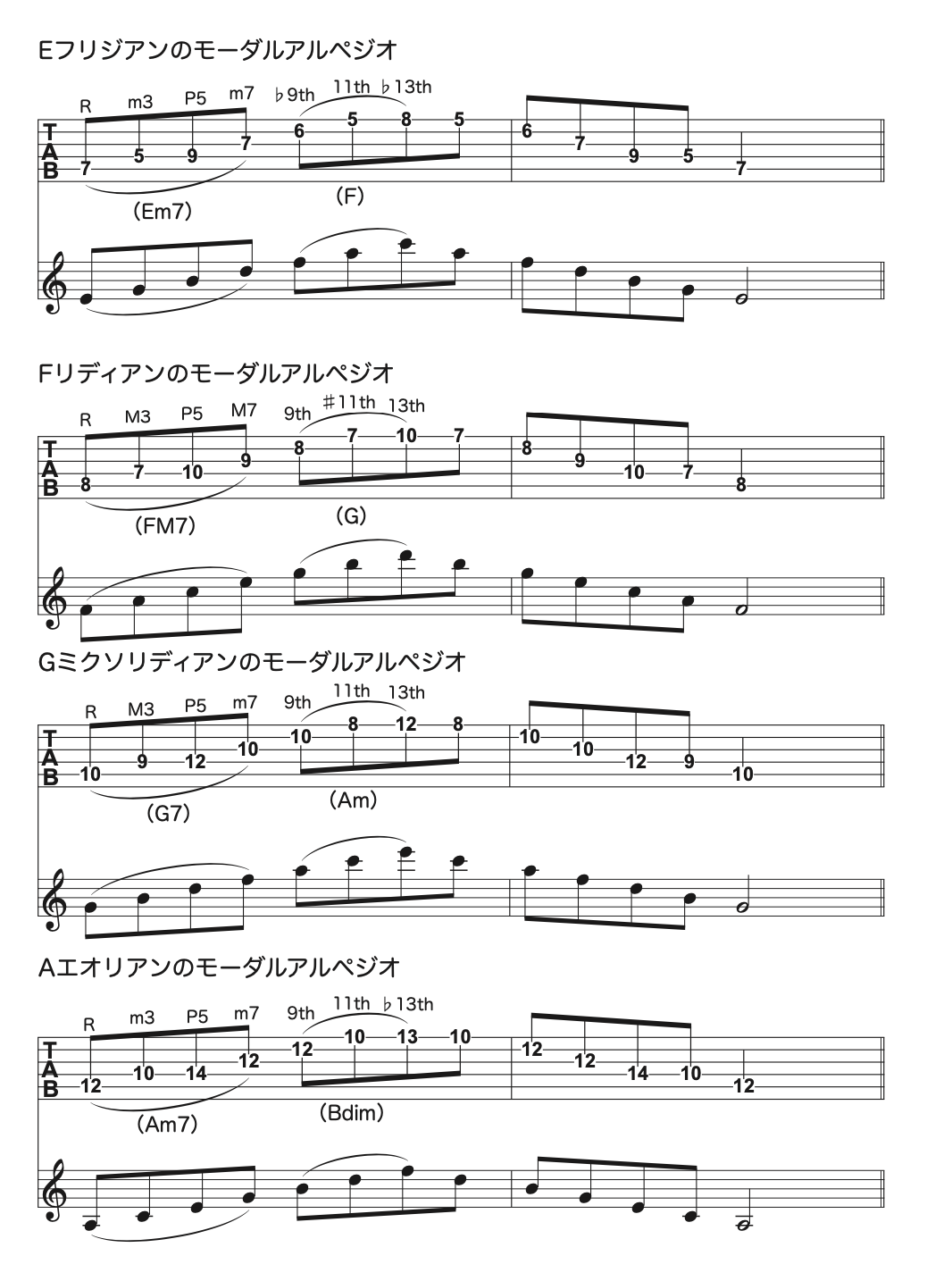

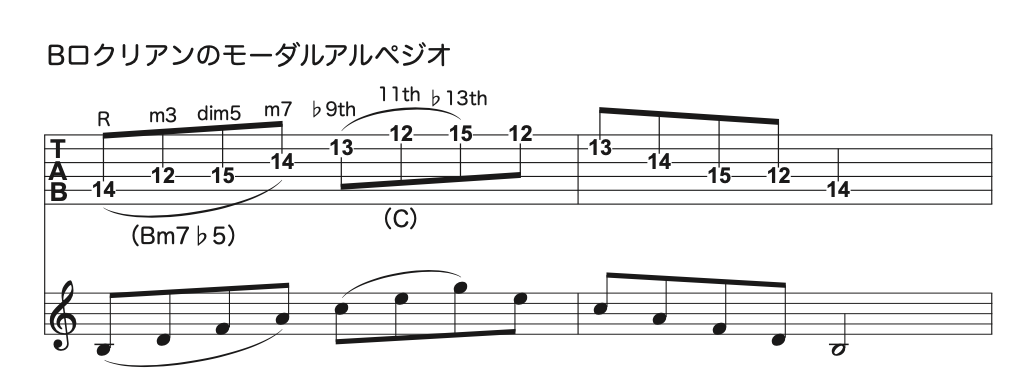

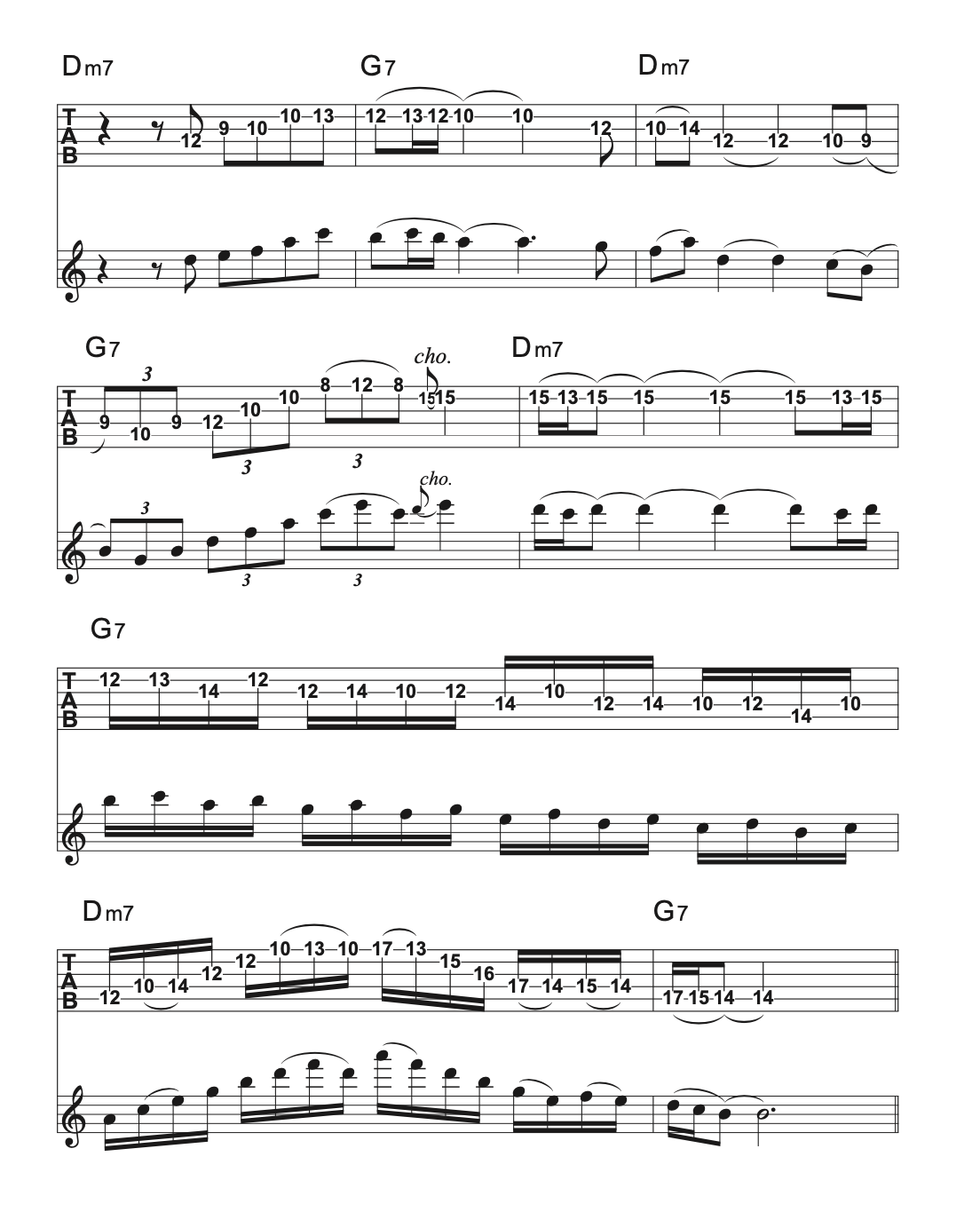

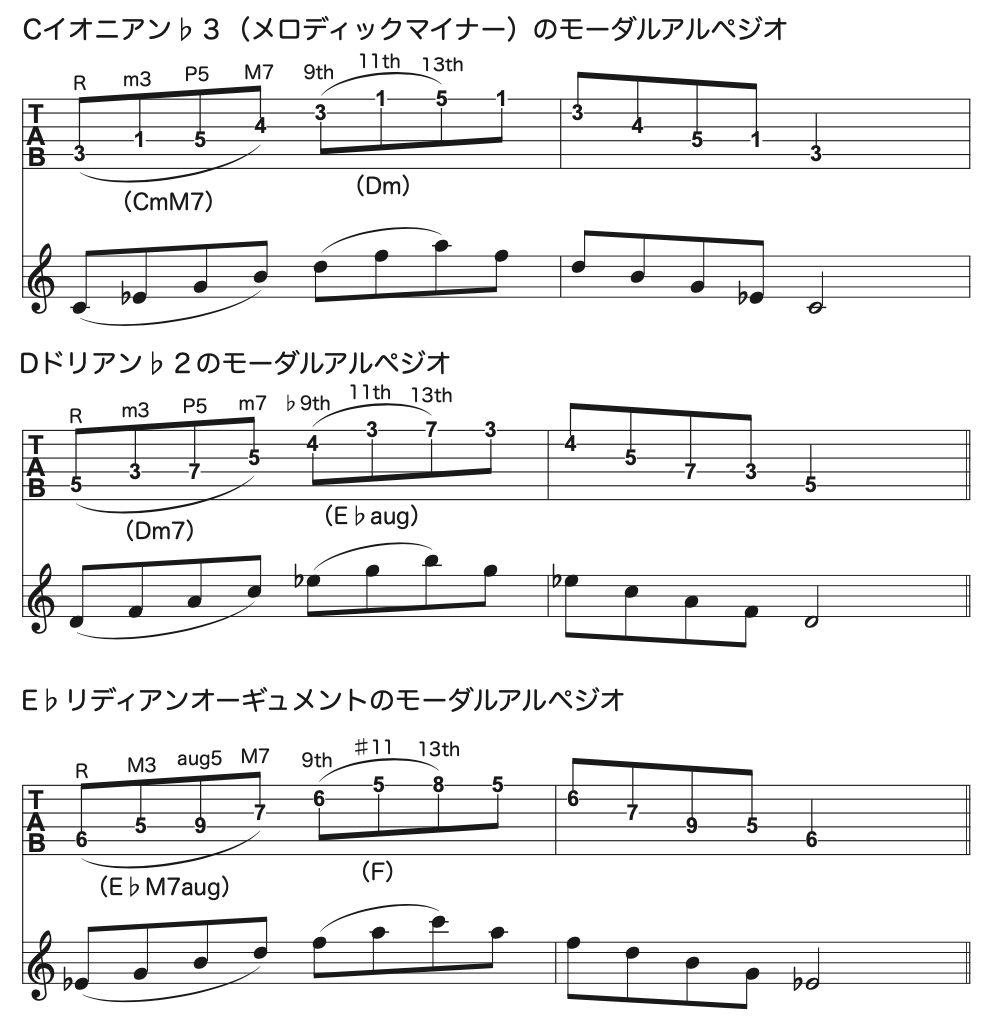

コードはただ闇雲に音を重ねて出来たのでは無く、スケールを基に成り立つと言う事がコードの成り立ちを考える上での大前提となり、メージャースケール(長音階)やナチュラルマイナースケール(短音階)などの特定のスケールの音を三度(一つ置き)で3つ以上重ねる事で形成されます。

三和音

和音を形成するには最低3つの音が必要となりますので、まずは最小単位である三和音から見ていきましょう。

三和音は『トライアド』と呼ばれ、下記の4種類が基本的なものとなります。

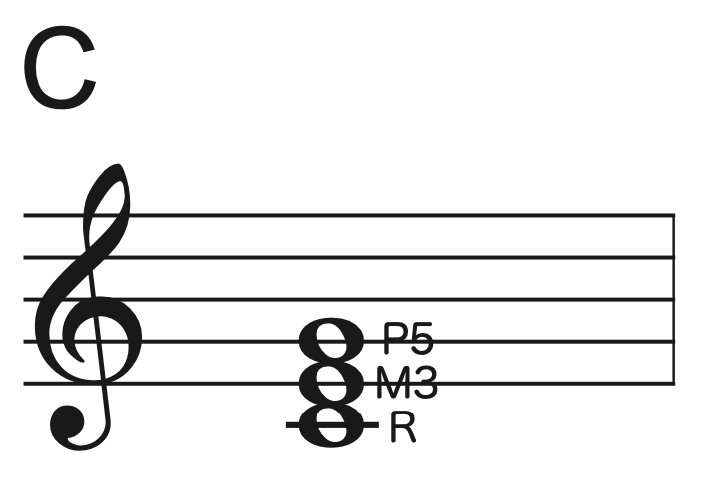

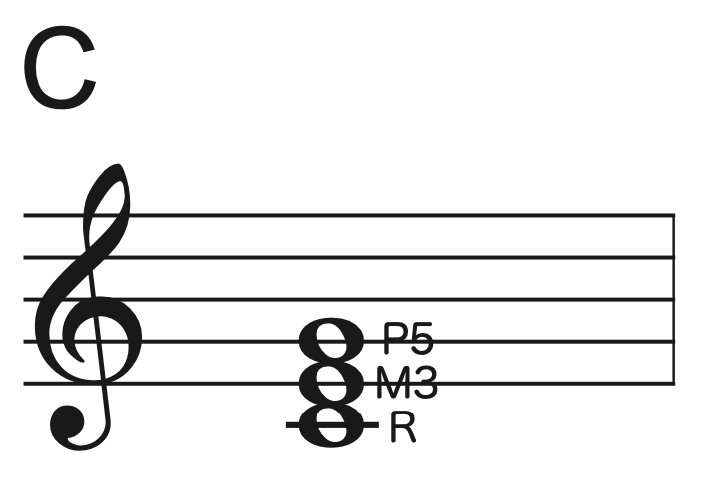

【メージャートライアド(長三和音)】

・積み重ねの一番下の音が『根音(ルート)』と呼ばれ、上記の場合はCがルートとなります。

・2つ目に積み重なった音が3度の音でルートとM3(長3度)の音程を形成しています。

・3つ目が5度の音でルートとP5(完全5度)の音程を形成しています。

・構成音(R,M3,P5)

・それぞれの度数(3度、5度)のルートからの音程の違い、またはその組み合わせによりコードが変化し、上記の場合は『C(シー)』と言うコードになります。

(※なぜ『C』という表記になるのかはこの後説明します)

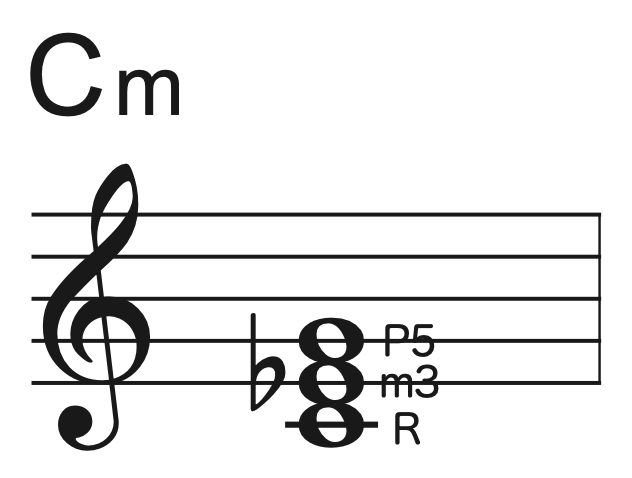

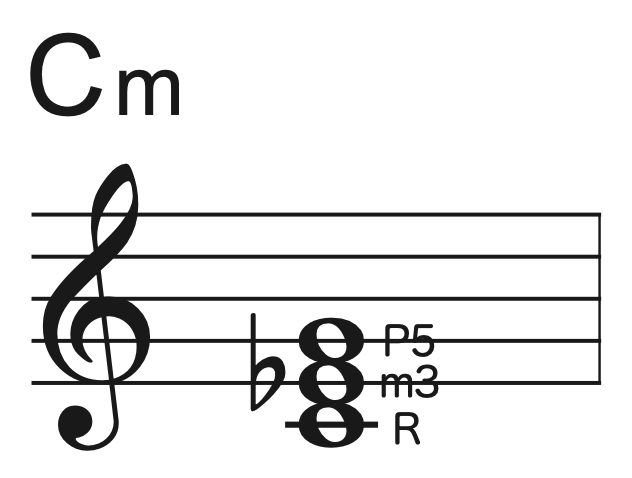

【マイナートライアド(短三和音)】

・ルートはC

・2つ目の音がルートとm3(短3度)の音程を形成しています。

・3つ目の音がルートとP5(完全5度)の音程を形成しています。

・構成音(R,m3,P5)

・メージャートライアドのM3をm3に変化させたもの。

・呼称:『Cm(シーマイナー)』

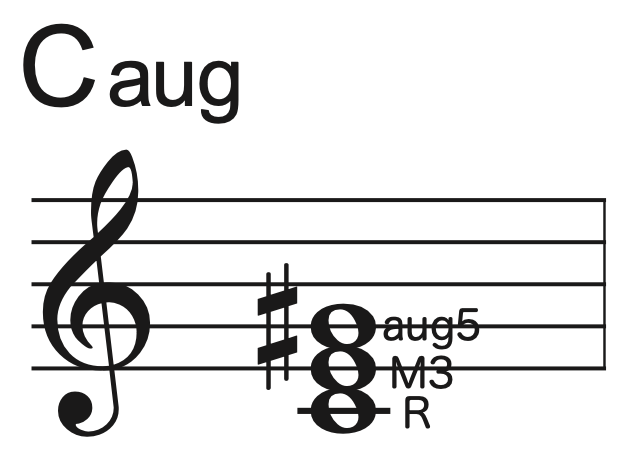

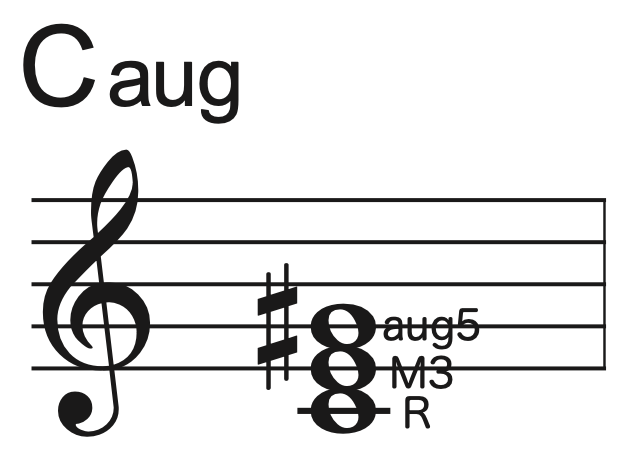

【オーギュメントトライアド(増三和音)】

・ルートはC

・2つ目の音がルートとM3(長3度)の音程を形成しています。

・3つ目の音がルートとaug5(増5度)の音程を形成しています。

・構成音(R,M3,aug5)

・メージャートライアドのP5をaug5に変化させたもの。

・呼称:『Caug、C♯5、C+、C+5(シーオーギュメント、シーシャープファイブ、シーオーギュメントフィフス)』

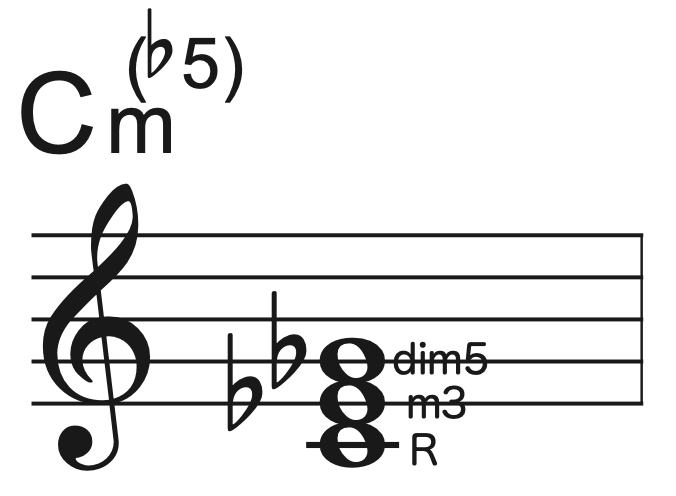

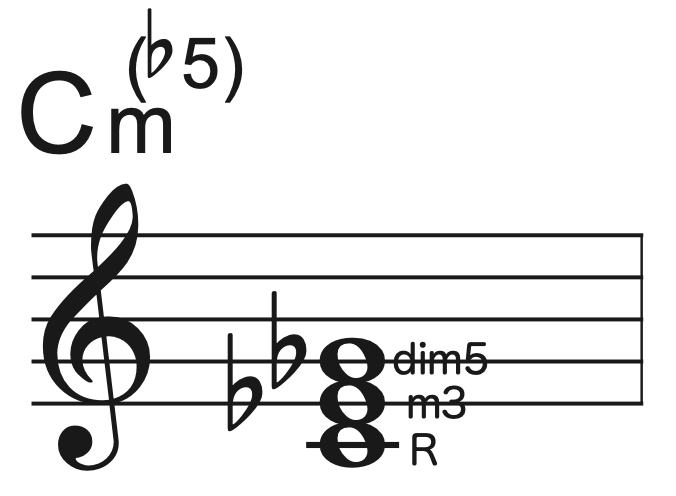

【ディミニッシュトライアド(減三和音)】

・ルートはC

・2つ目の音がルートとm3(短3度)の音程を形成しています。

・3つ目の音がルートとdim5(減5度)の音程を形成しています。

・構成音(R,m3,dim5)

・マイナートライアドのP5をdim5に変化させたもの。

・呼称:『Cm(♭5)(シーマイナーフラットファイブ)』

上記の変化形としてマイナーオーギュメント(R,m3,♯5)、フラットファイブ(R,M3,♭5)と言う三和音が存在します。

四和音(七の和音)

三和音にもう一つの音(七度)を積み重なると四和音(七の和音とも呼ばれます)が形成されます。

先程の4種類のトライアドに7度の音を重ねて見ましょう。

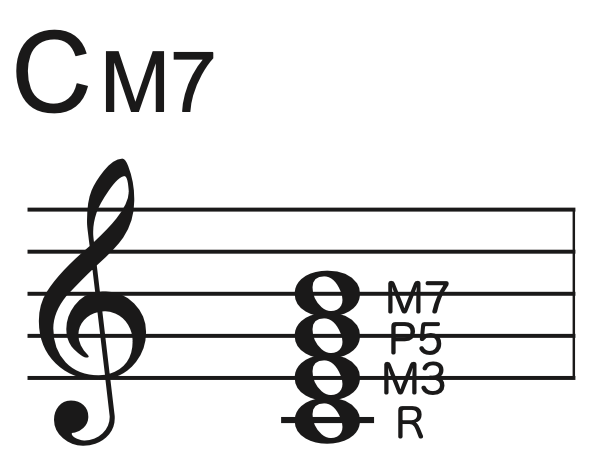

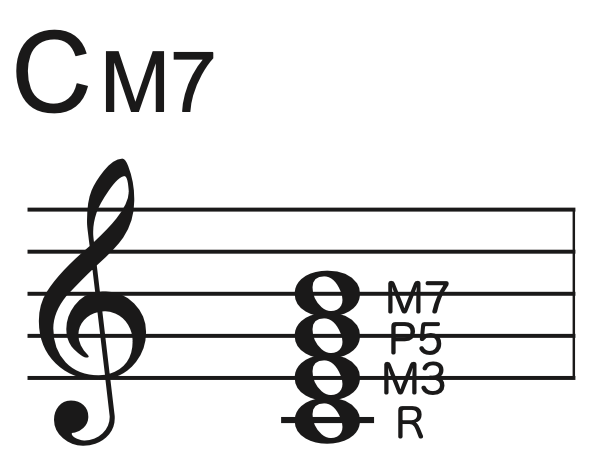

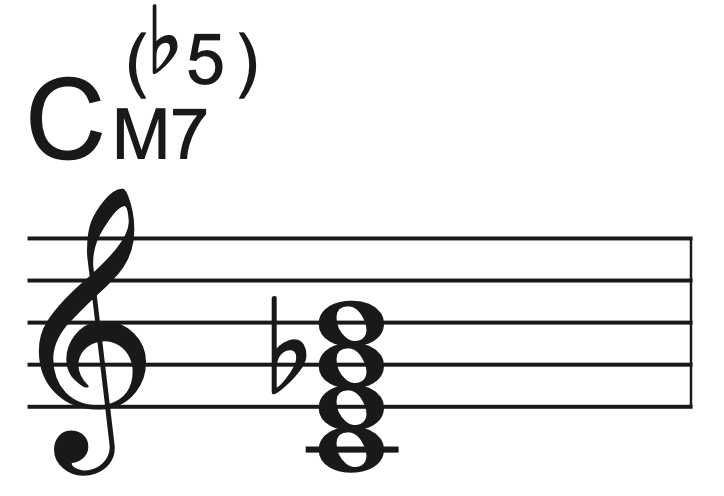

【CM7】

・CメージャートライアドにM7(長7度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーメージャーセブンス

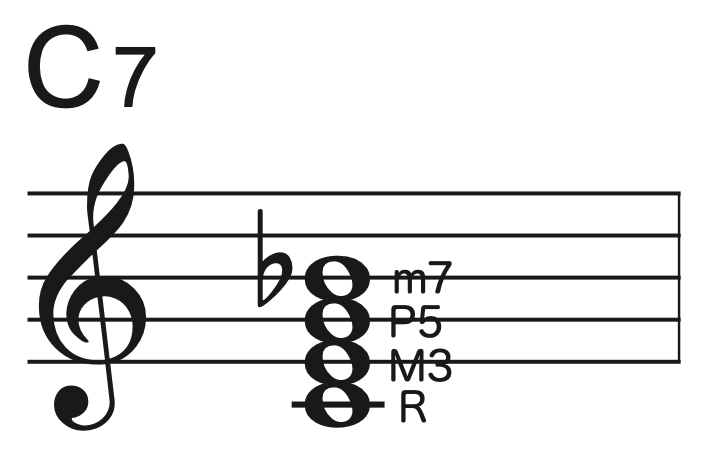

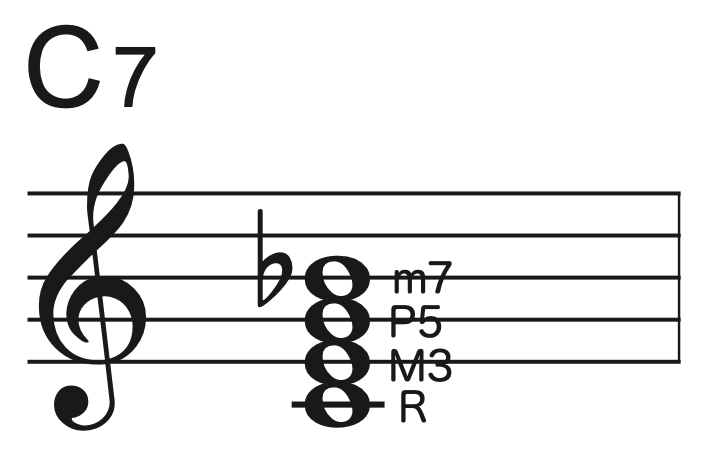

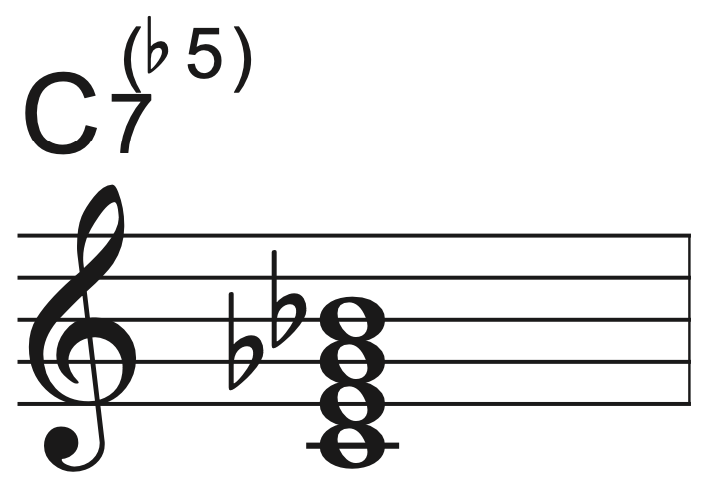

【C7】

・Cメージャートライアドにm7(短7度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーセブンス

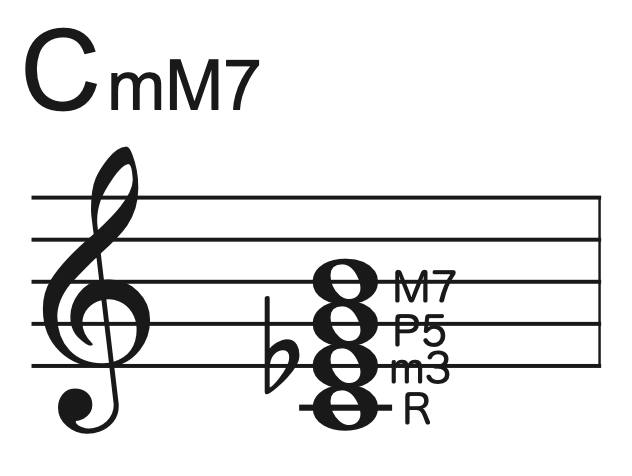

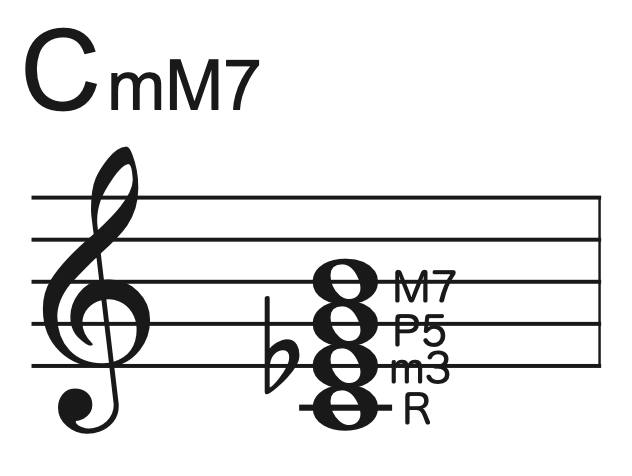

【CmM7】

・CマイナートライアドにM7(長7度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーマイナーメージャーセブンス

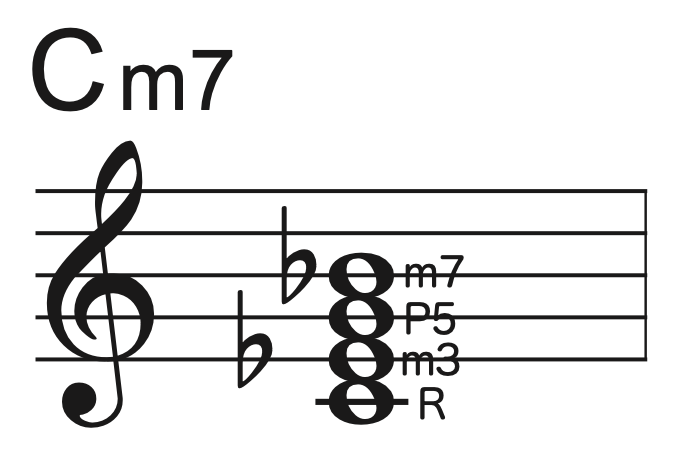

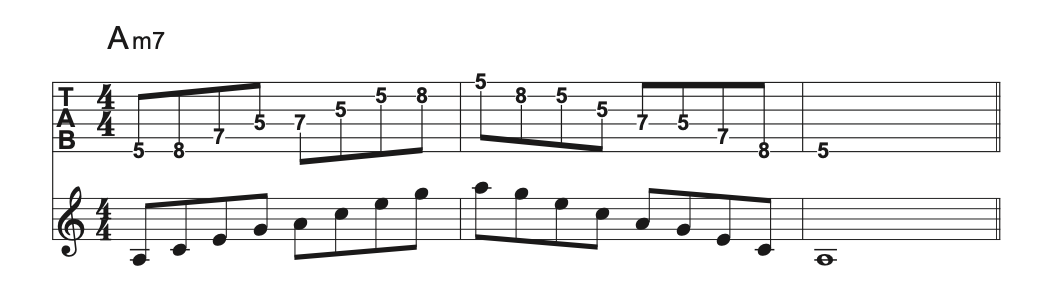

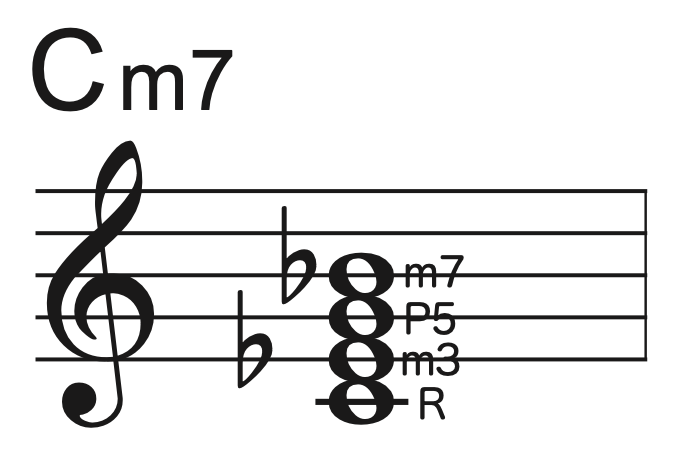

【Cm7】

・Cマイナートライアドにm7(短7度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーマイナーセブンス

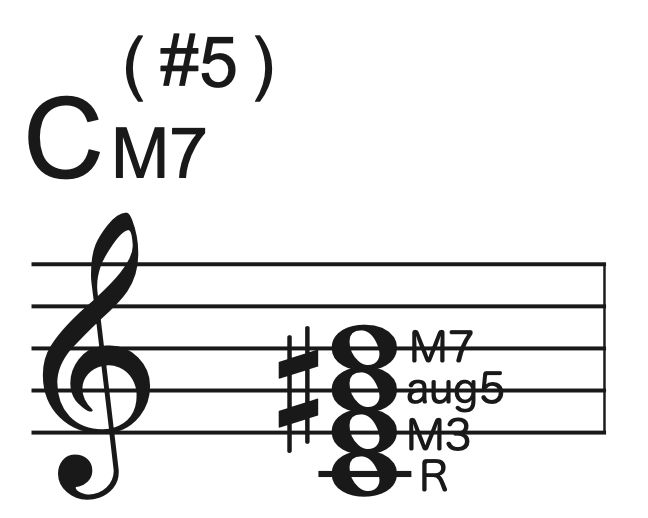

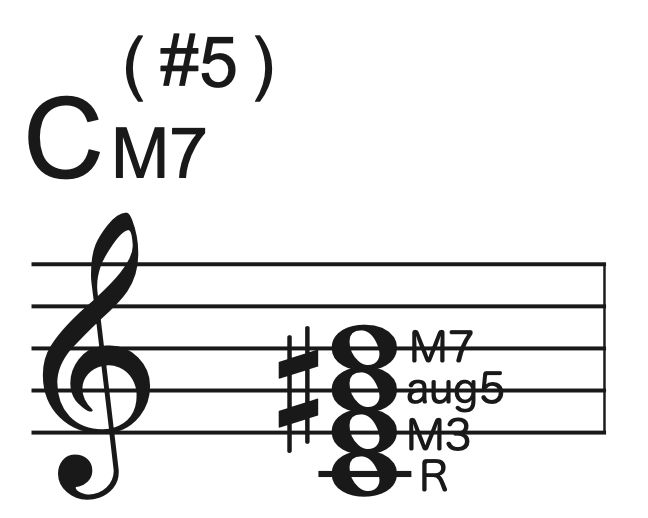

【CM7(♯5)】

・CオーギュメントトライアドにM7(長7度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーオーギュメントメージャーセブンス

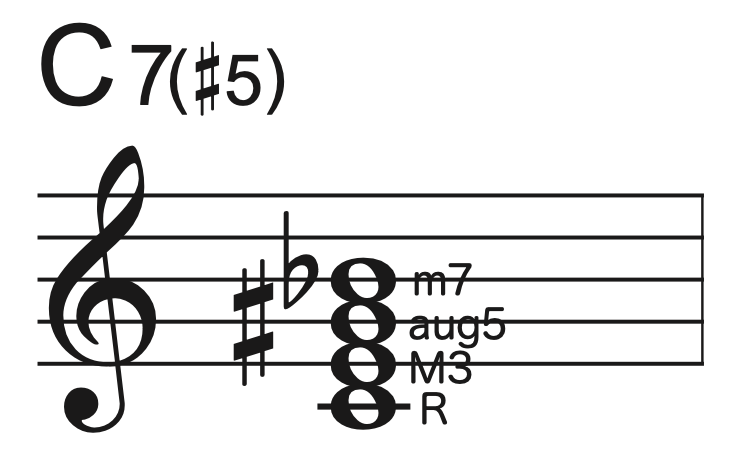

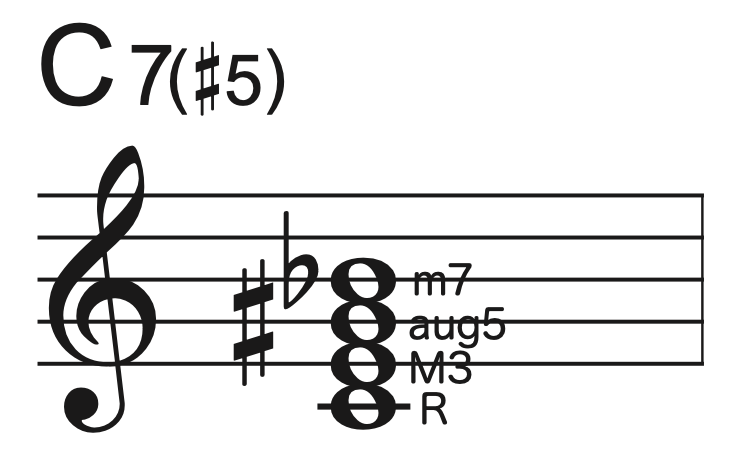

【C7(♯5)】

・Cオーギュメントトライアドにm7(短7度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーオーギュメントセブンス

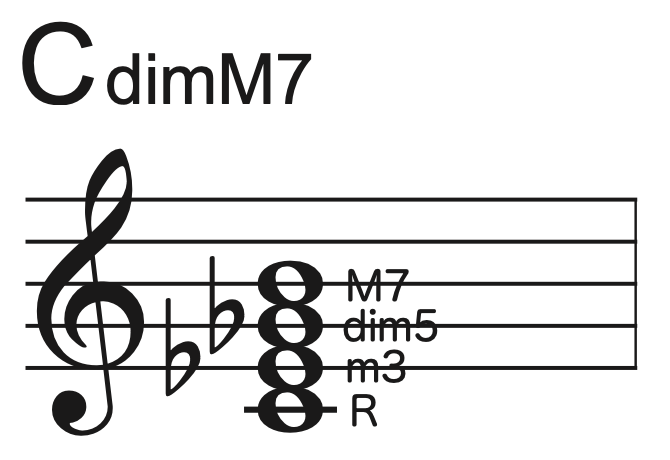

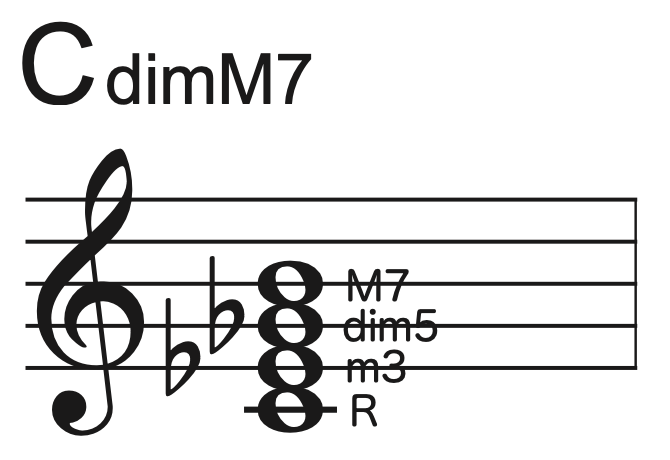

【CdimM7】

・CディミニッシュトライアドにM7(長7度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーディミニッシュメージャーセブンス

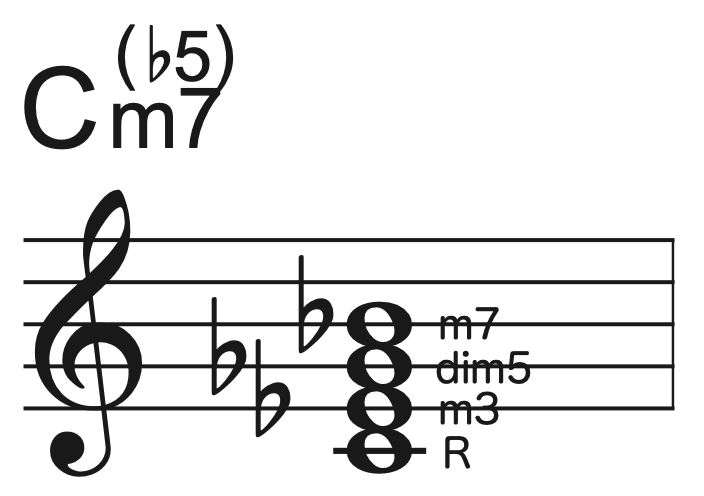

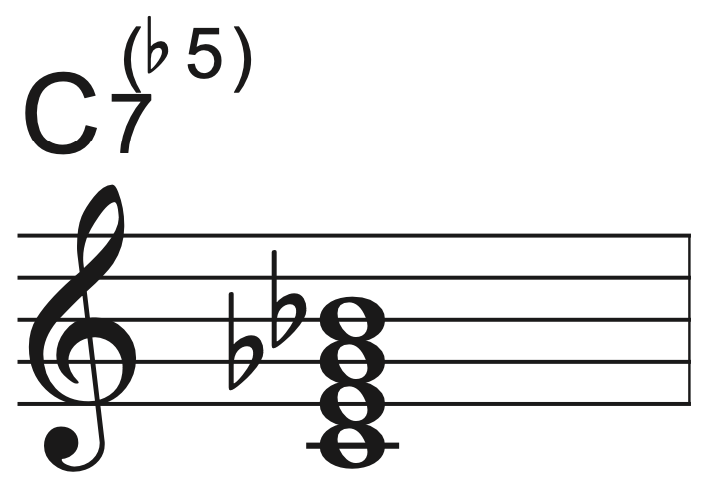

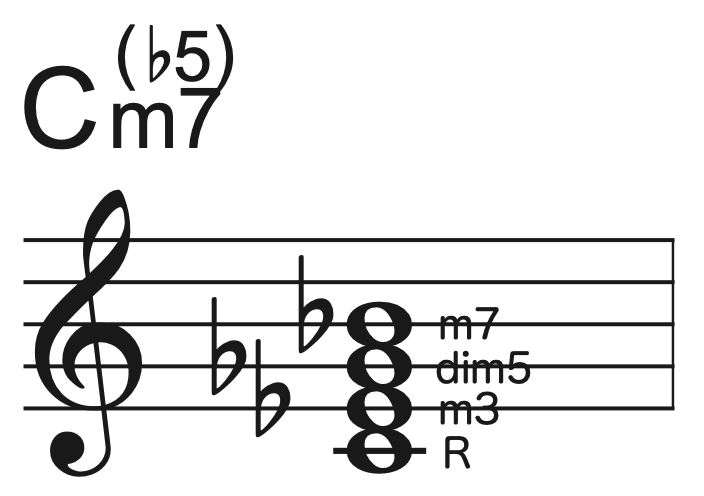

【Cm7(♭5)】

・Cディミニッシュトライアドにm7(短7度)を積み重ねたコード。

マイナーセブンスコードのP5を♭5に変化させて形に相当します。

・呼称:シーマイナーセブンフラットファイブ(φの表記でハーフディミニッシュと呼ばれる事もあります)

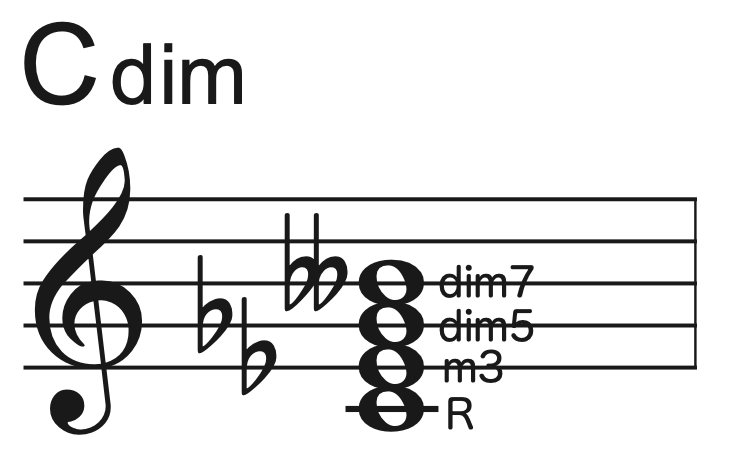

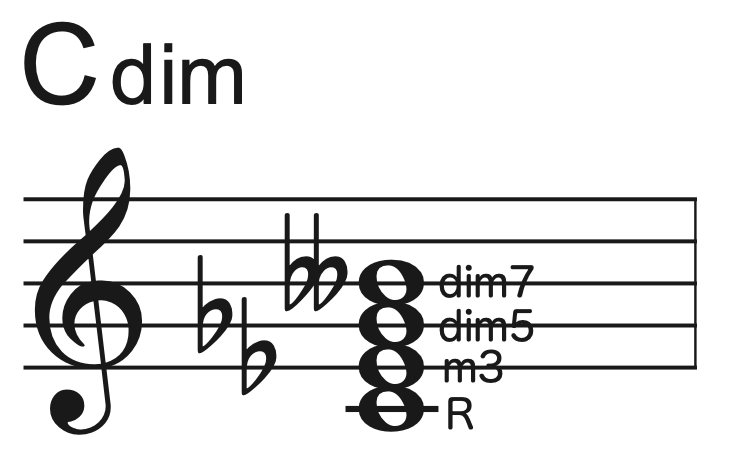

【Cdim(Cdim7、C○)】

・Cディミニッシュトライアドにdim7(減7度=長6度)を積み重ねたコード。

・呼称:シーディミニッシュセブンス(セブンスは省略して呼称される事が多いです)

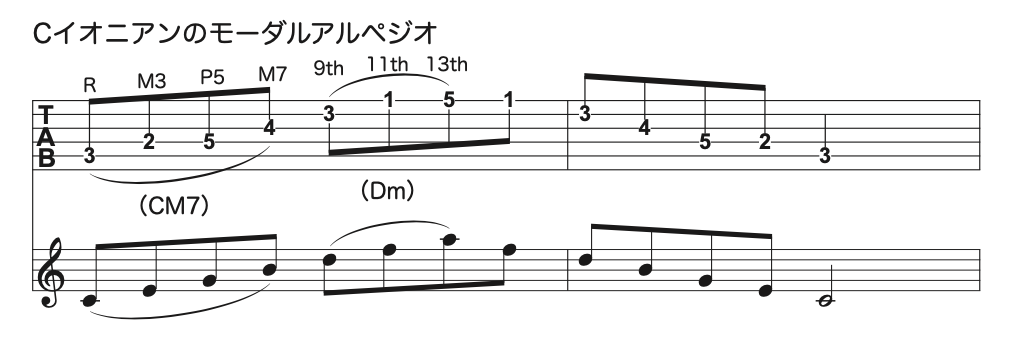

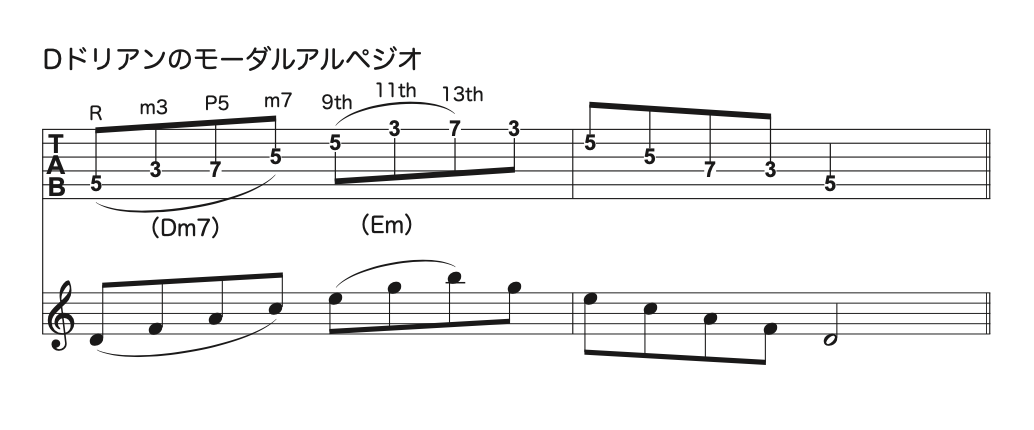

テンションノート

先程の四和音にさらに最大で3つ(9度、11度、13度)音を重ねる事でテンションコードを形成する事が出来ます。

(※テンションコードの『テンション』の本来の意味は『エクステンション(拡張)』です。四和音にさらに音を重ねて拡張(エクステンション)すると言う意味が込められています)

ただしテンションノートにはアヴォイドノートと言うものがあり、四和音までのコードトーンと短9度(♭9th)、もしくは増四度(トライトーン)を形成する場合、和声的音程(コードで同時に弾く様な場合)での使用は好ましくないとされています。ただし旋律的音程(アルペジオやメロディーの経過音など)としての使用は問題ない場合もあったり、またジャンルによっては違和感なく響いたり、前後の和声関係によっても変わってきますので、実際にご自身で試してみて、最終的に使えるか使えないかは自分の耳で判断できると良いと思います。

CM7の場合は11thであるFがコードトーンのEと♭9thを、Bとトライトーンを形成するためアヴォイドノートとなります。

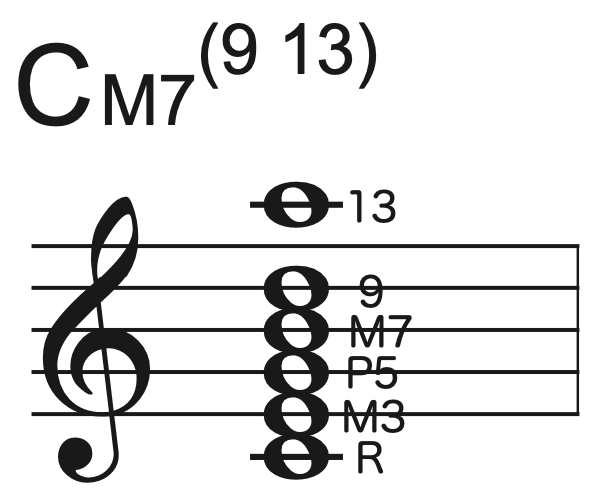

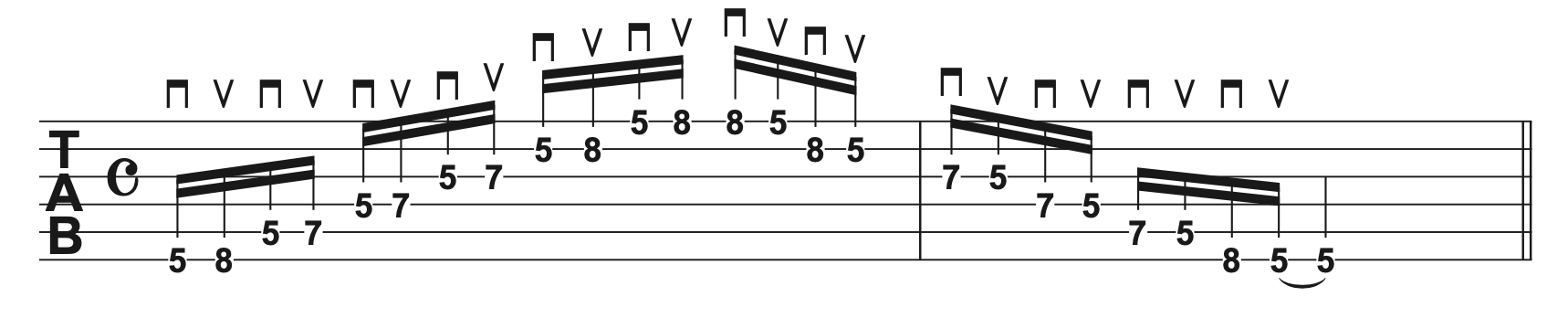

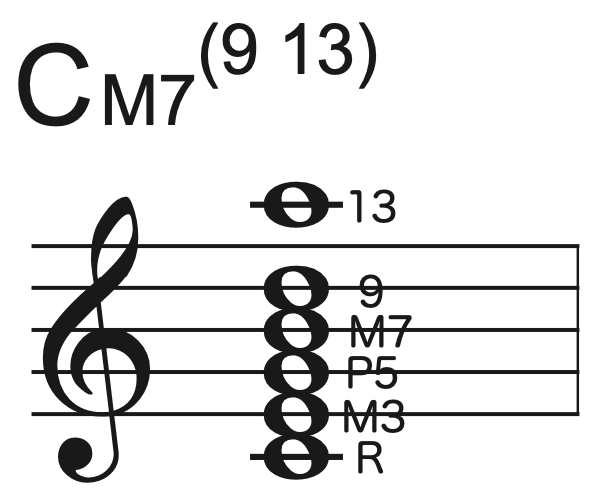

【CM7(9,13)】

・5つ目が9度の音で上記の場合はルートとM9(長9度、長2度)の音程を形成します。

・6つ目が13度の音で上記の場合はルートとM13(長13度、長6度)の音程を形成し、CM7(9,13)のコードとなります。

コード表記の仕組みについて

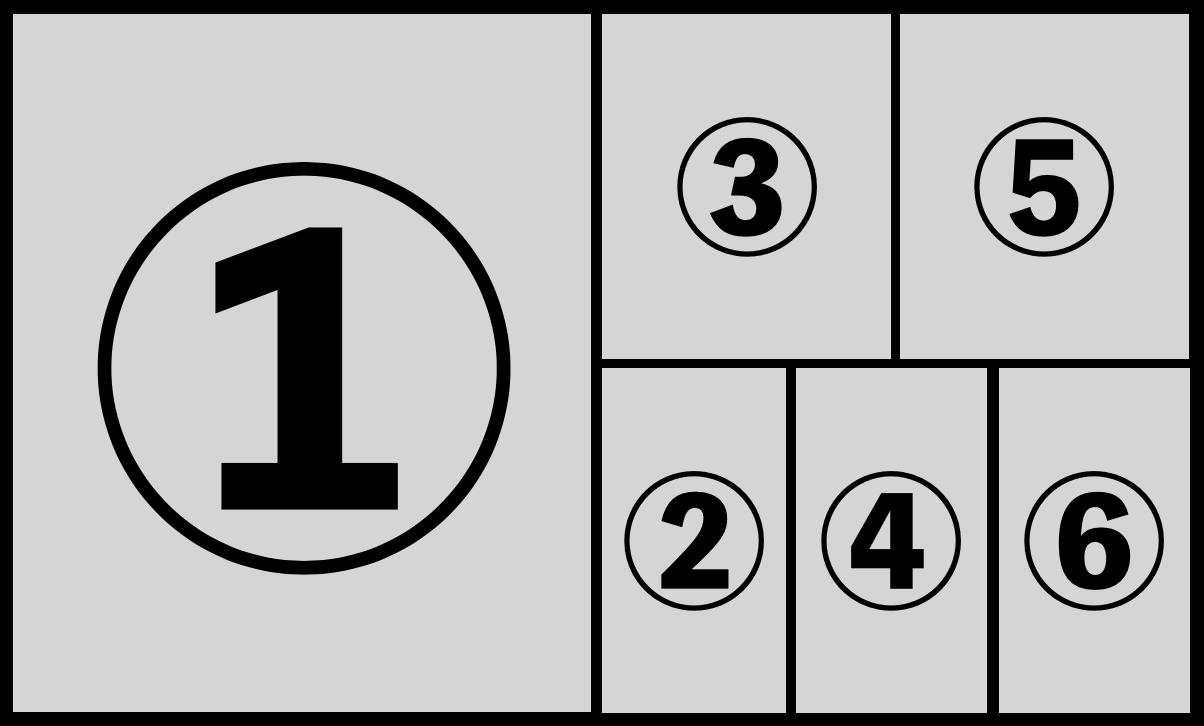

コード表記の基本的な仕組みとしては、まずルート(根音)となる音をアルファベットで表し、その右にそれぞれの度数(3度、7度、5度、テンションノート)とルートの音程関係を記号や数字、アルファベットで表します。

ただし全ての音程関係を表記すると非常に複雑で見難いコードになってしまう為、一部を省略した表記が一般的に用いられています。具体的な表記方法について、下の図を見ながら説明していきます。

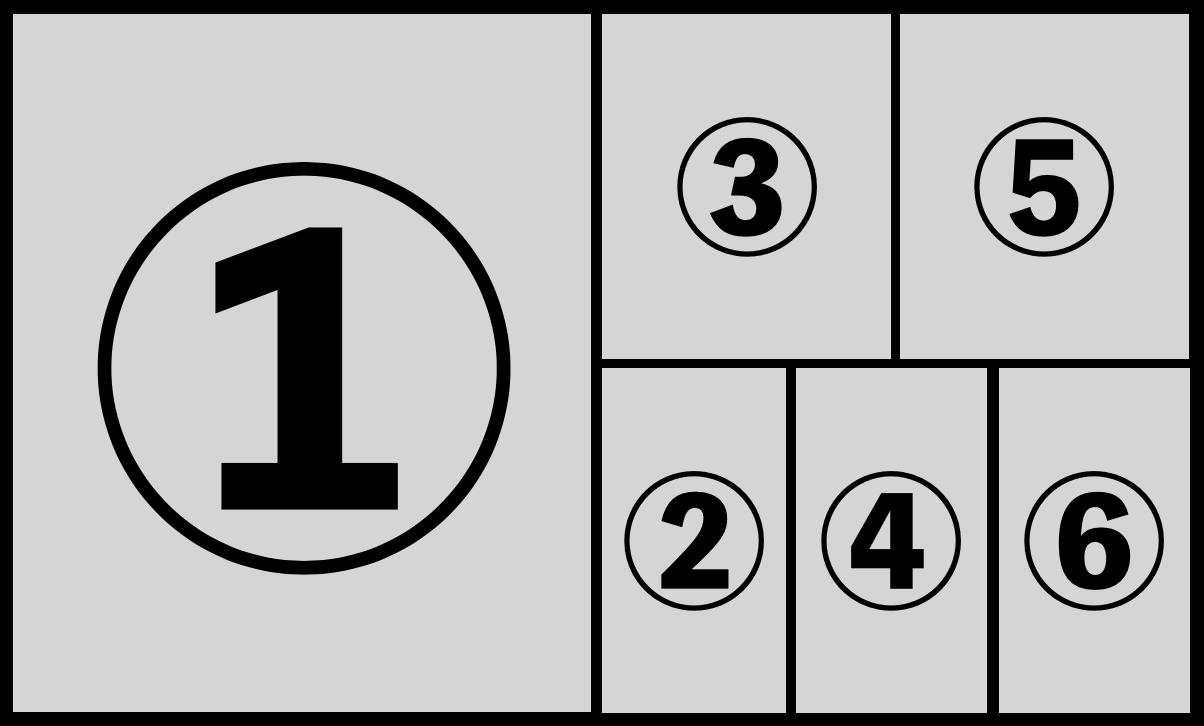

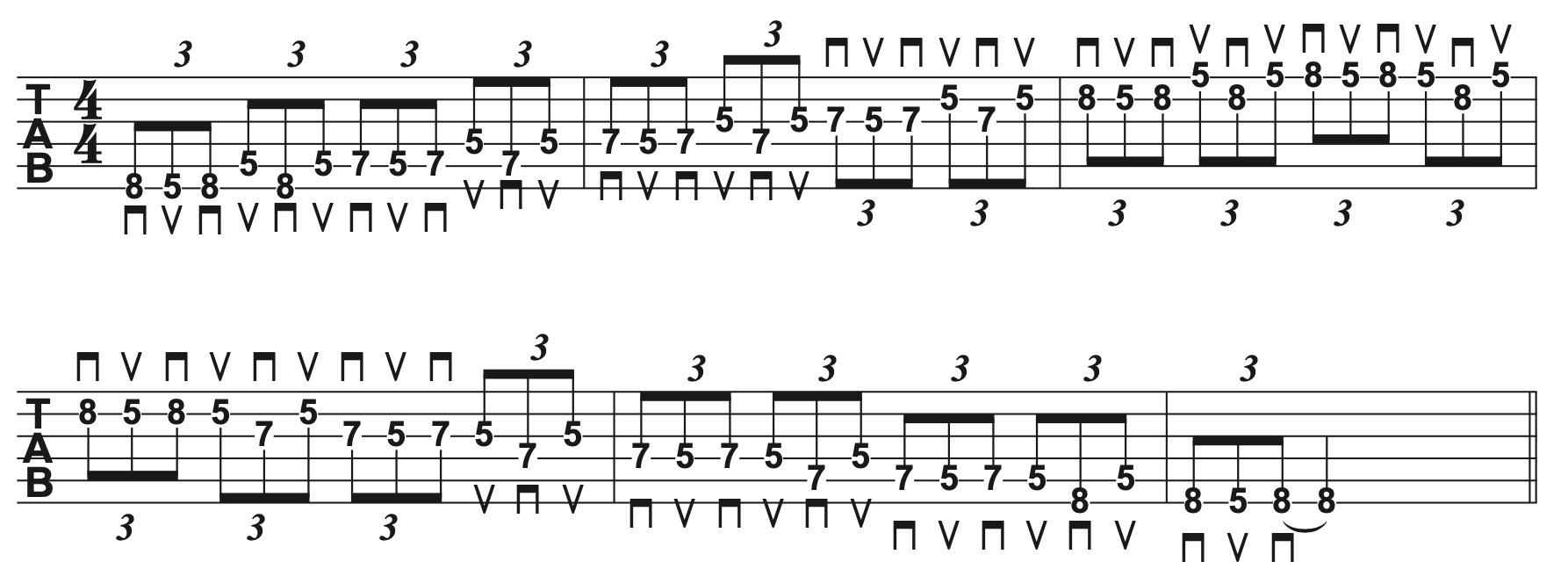

【コード表記配列図】

図に割り当てられた数字の領域毎に表記する内容が決まっています。

※実際の表記では領域通りの場所に収まっていない事も多いので、飽く迄も目安としてお考えください。

領域①・・・ルートとなる音をアルファベットで表記します。臨時記号(♯や♭が付く事も有ります)

領域②・・・3度の音を表記します。短3度の場合は『m』、長3度の場合は省略し、何も表記しません。

『m』は『ー』や『mi』と表記される事もあります。

領域③・・・5度の音程を表記します。完全5度の場合は省略し、何も表記しません。減5度の場合『♭5、(♭5)、⚪︎5』の様に表記します。増5度の場合『♯5、+5、aug5』の様に表記します。

領域④・・・7度の音程を表記します。長7度の場合は『M7』、短7度の場合は『7』と表記します(mは省略します)。

『M7』は『Maj7』や『△7』と表記される事もあります。

7度の代わりに6度を付加したメージャーシックスコードやマイナーシックスコードの場合はここに『6』と表記します。

テンションノートがある場合、7を省略して『M9』、『9』の様に表記する事があります。

領域⑤・・・五和音以上の場合ののテンションノートを表記します。通常は『(9)、(♯11)』の様に表記します。

領域⑥・・・後述のsus4、sus2の場合ここに表記されます。

実際のコードを用いて、コード表記配置図を埋めてみましょう。

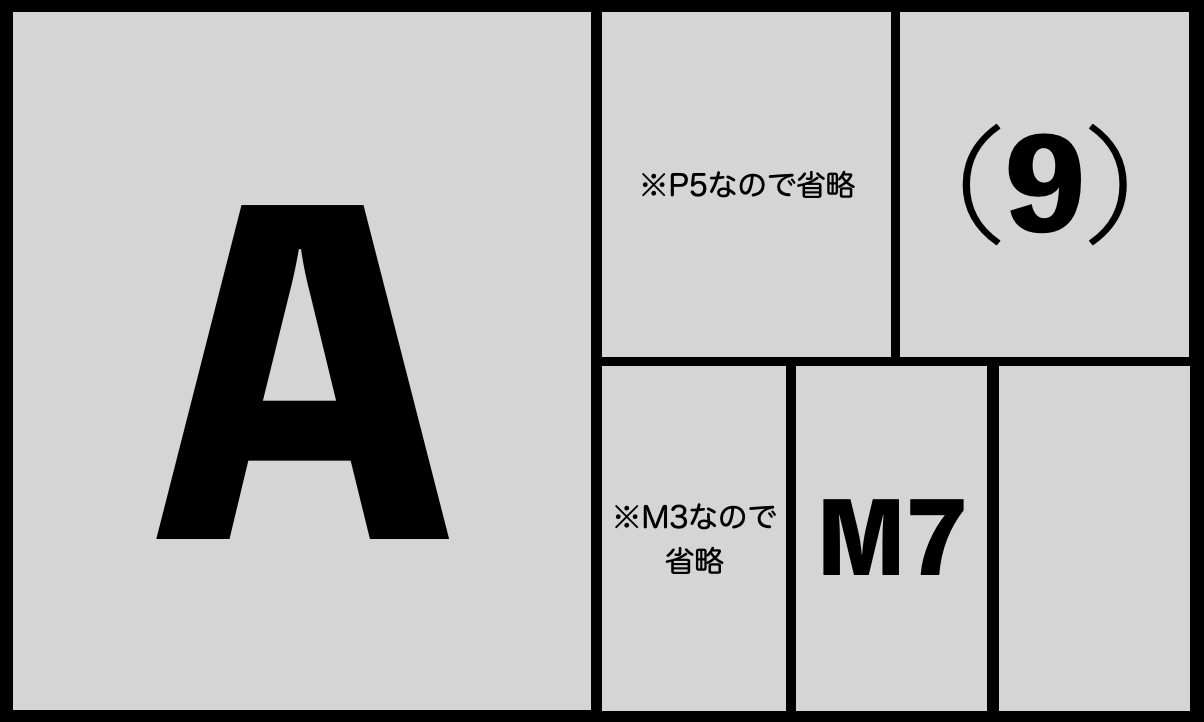

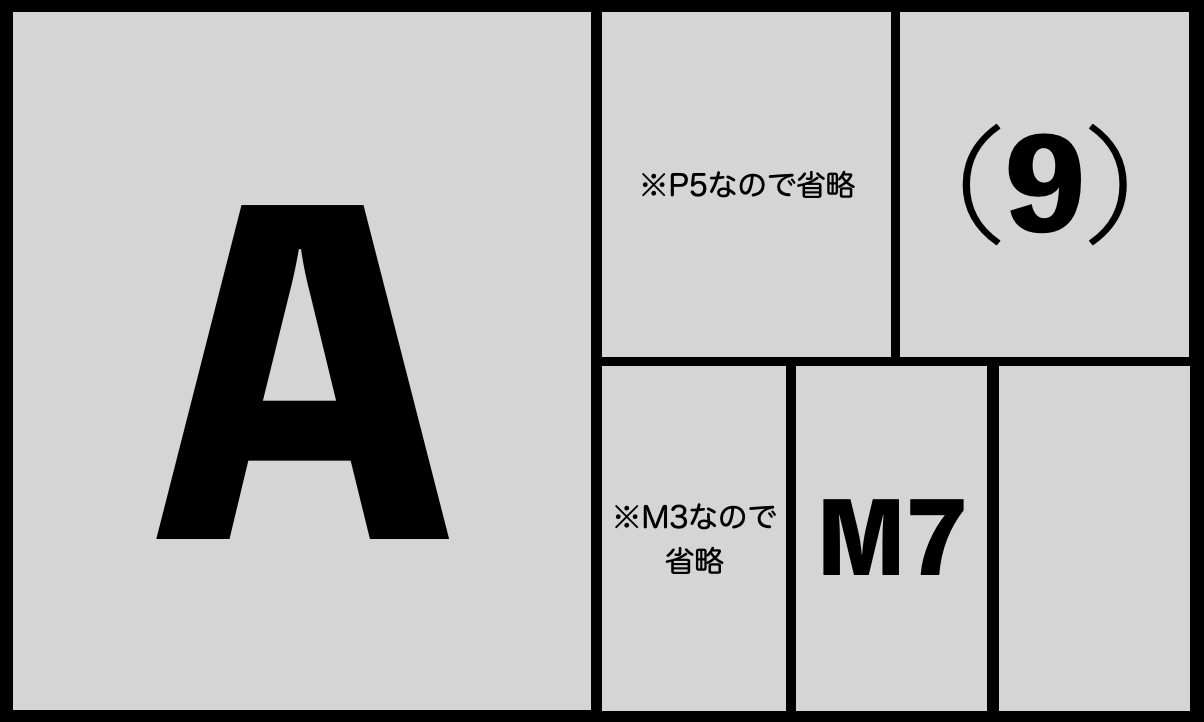

【AM7(9)の場合】

領域①ルートがA

領域②3度は長3度なので省略

領域③5度は完全5度なので省略

領域④7度が長7度なのでM7と表記

領域⑤長9度(長2度)がテンションノートとして含まれているので(9)と表記

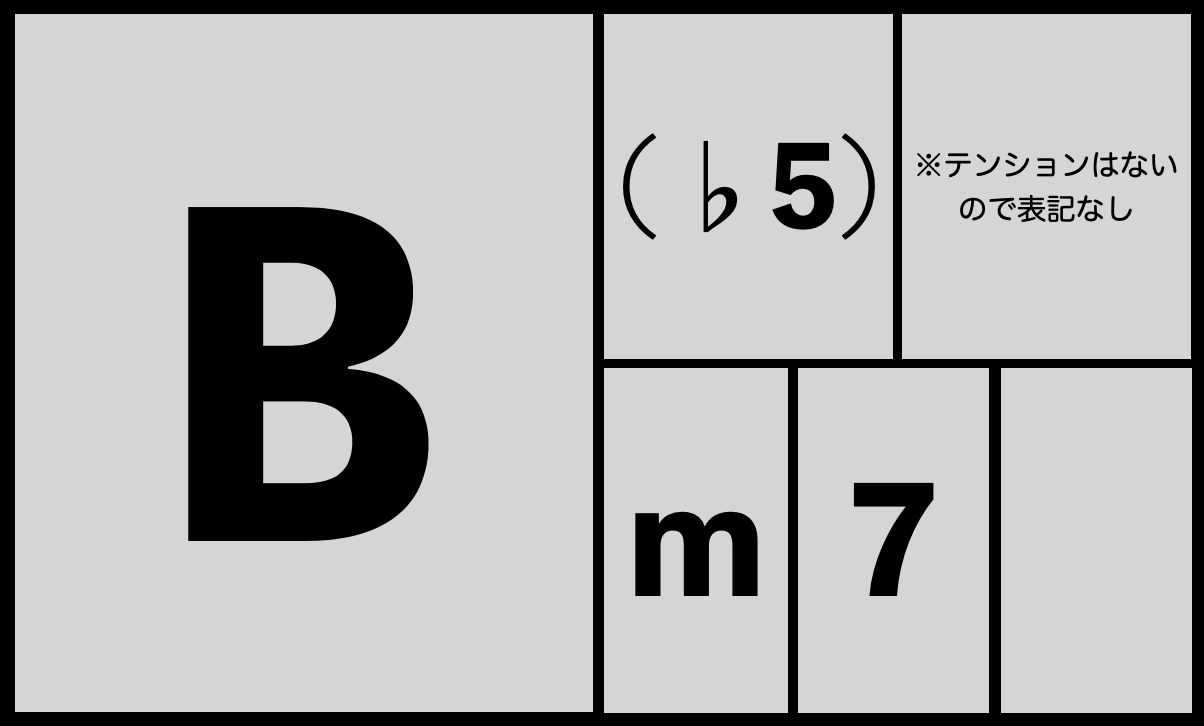

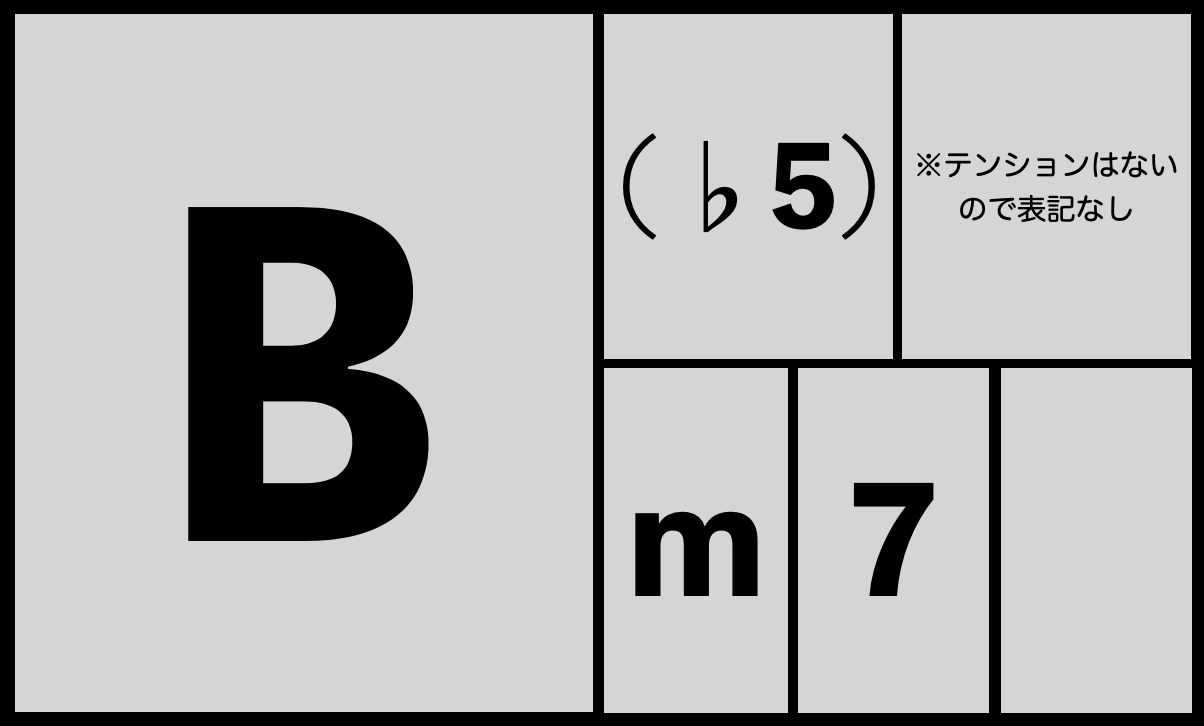

【Bm7(♭5)の場合】

領域①ルートがB

領域②3度は短3度なのでmと表記

領域③5度が減5度なので(♭5)と表記

領域④7度が短7度なので7と表記

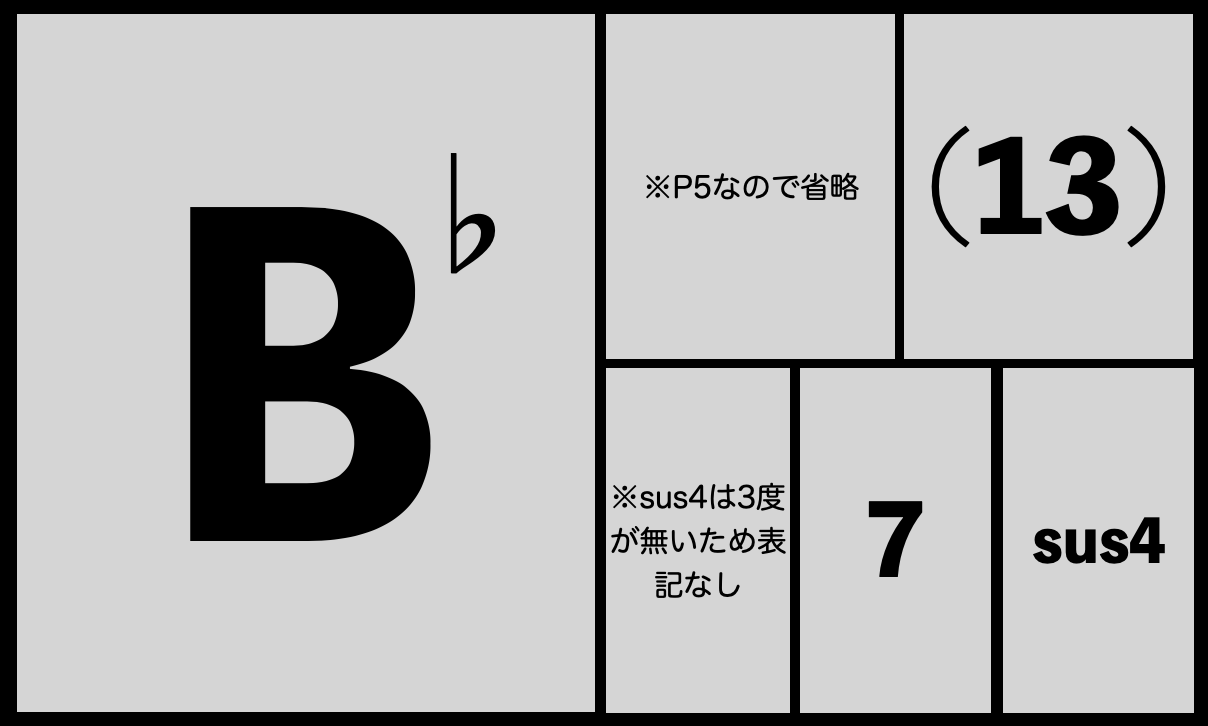

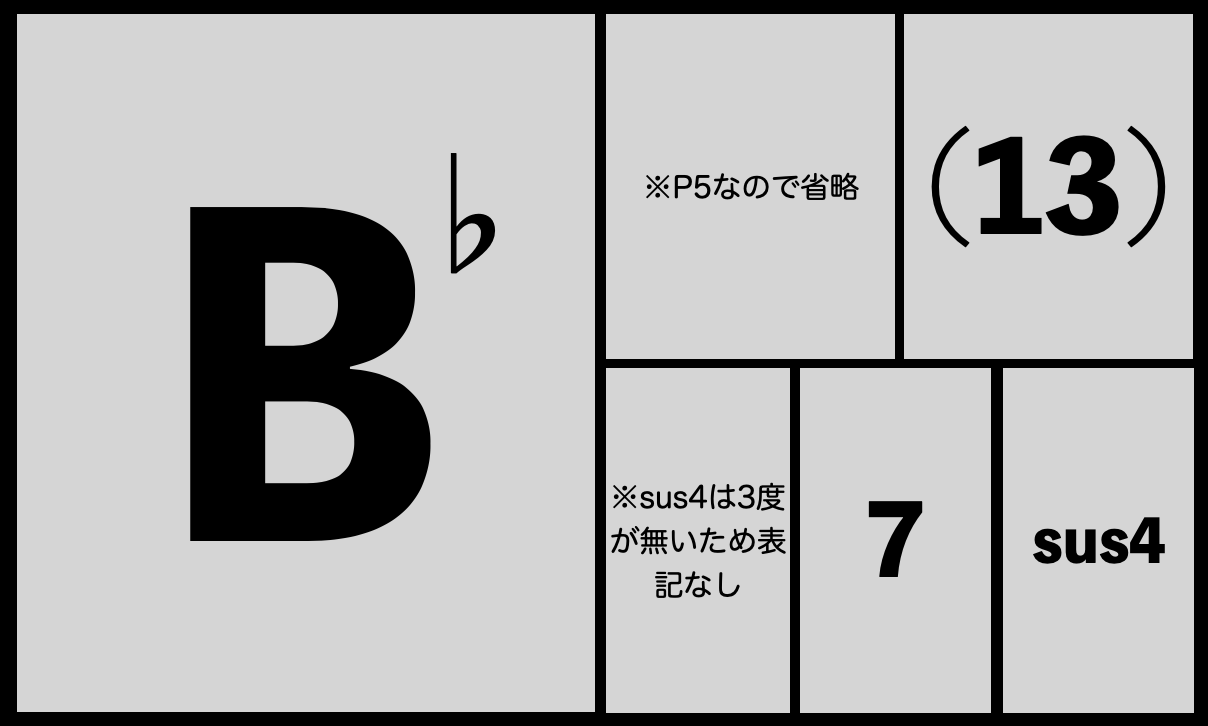

【B♭7sus4(9)の場合】

領域①ルートがB♭

領域②3度はsus4の場合存在しないので表記なし

領域③5度は完全5度なので省略

領域④7度が短7度なので7と表記

領域⑤長13度(長6度)がテンションノートとして含まれているので(13)と表記

領域⑥sus4なのでsus4と表記

その他のコード表記

その他に派生的なコードとして、2度、4度、6度を含んだコードや、特殊なコードが存在しますのでご紹介します。

なるべくわかりやすい様に全てCで表記します。

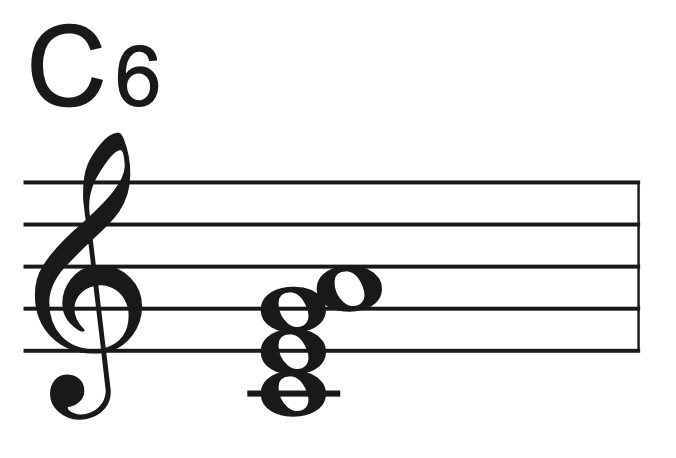

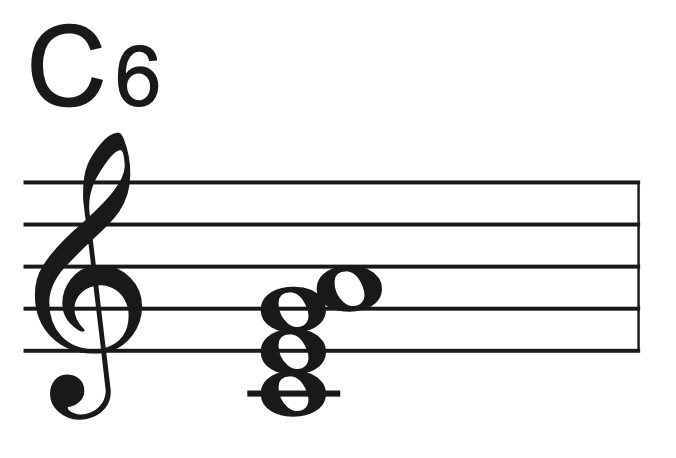

【C6】

・メージャートライアドにM6(長6度)を付加したコード。

・呼称:メージャーシックス、シックス

【Cm6】

・マイナートライアドにM6(長6度)を付加したコード。

・呼称:マイナーシックス

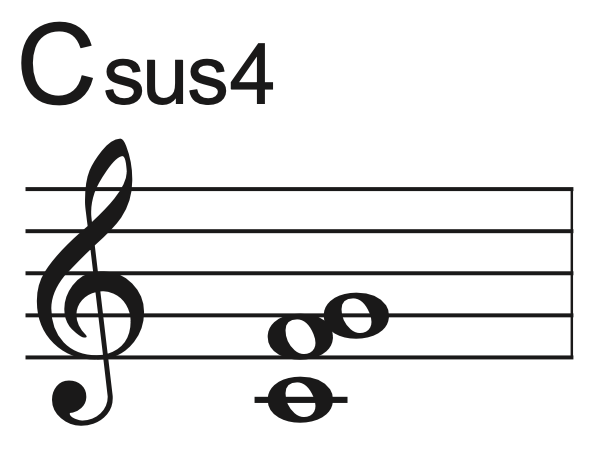

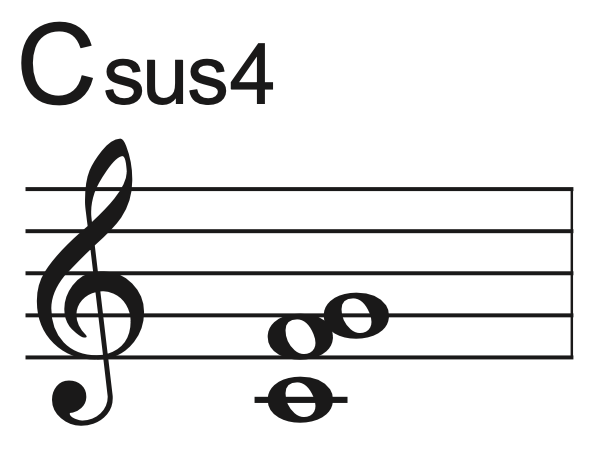

【Csus4】

・メージャートライアドのM3(長3度)をP4(完全4度)に置き換えたコード。

・呼称:サスフォー

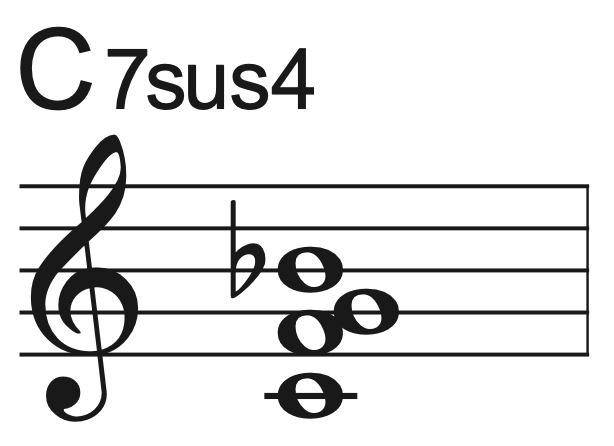

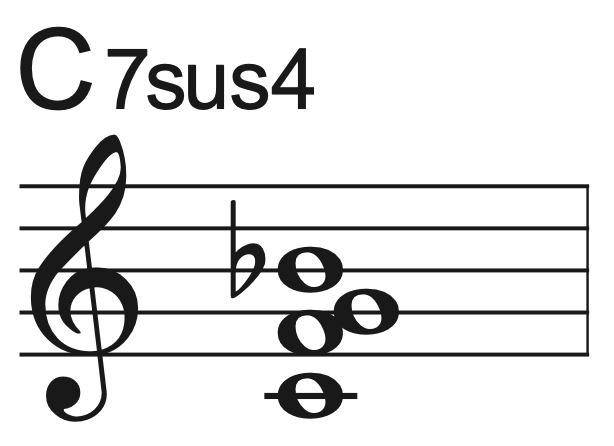

【C7sus4】

・セブンスのM3(長3度)をP4(完全四度)に置き換えたコード。

・呼称:セブンスサスフォー

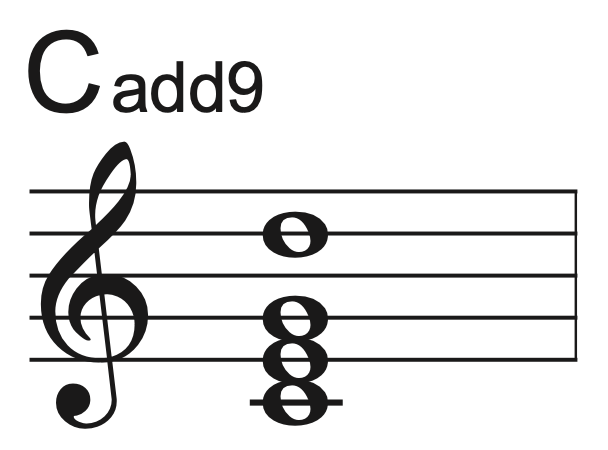

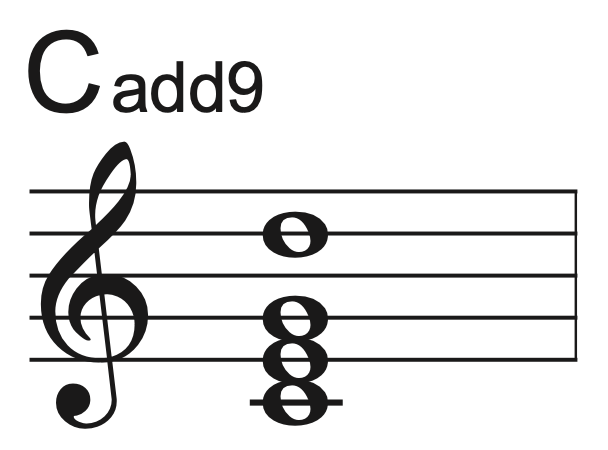

【Cadd9】

・メージャートライアドにM9(長9度)を付加したコード。

・呼称:アドナインス

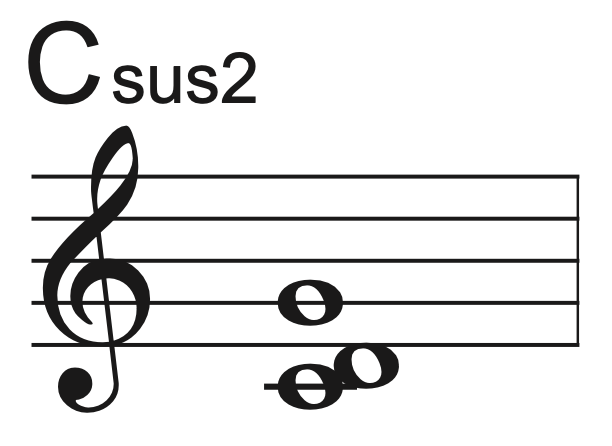

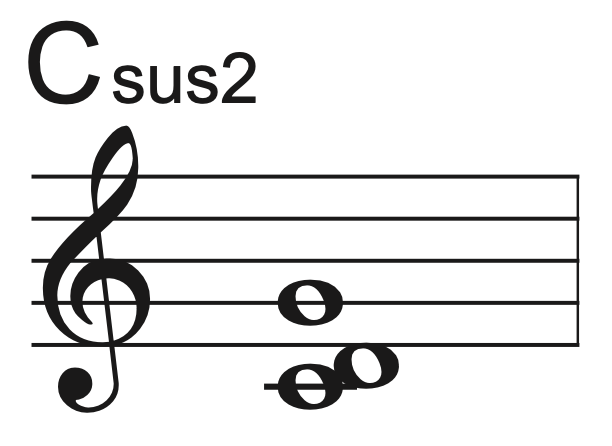

【Csus2】

・メージャートライアドのM3(長3度)をM2(長2度)に置き換えたコード。

・呼称:サスツー

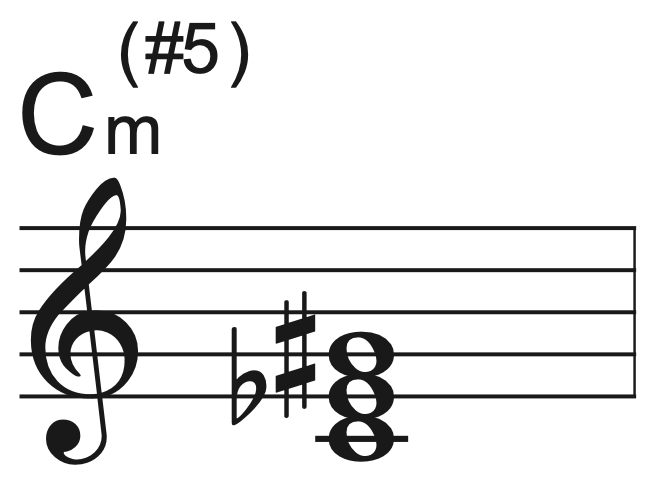

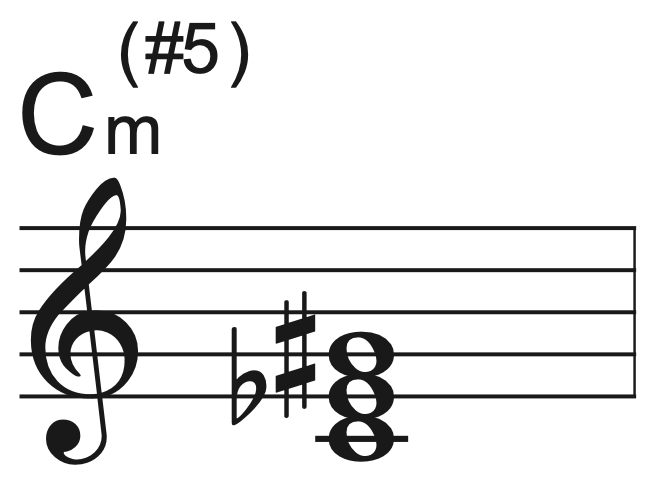

【Cm(♯5)】

・マイナートライアドのP5(完全5度)をaug5(増5度)に置き換えたコード。

マイナートライアドの変化形。

・呼称:マイナーオーギュメント

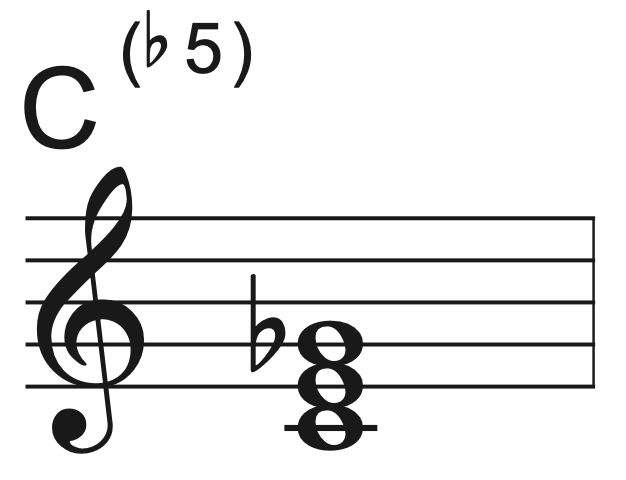

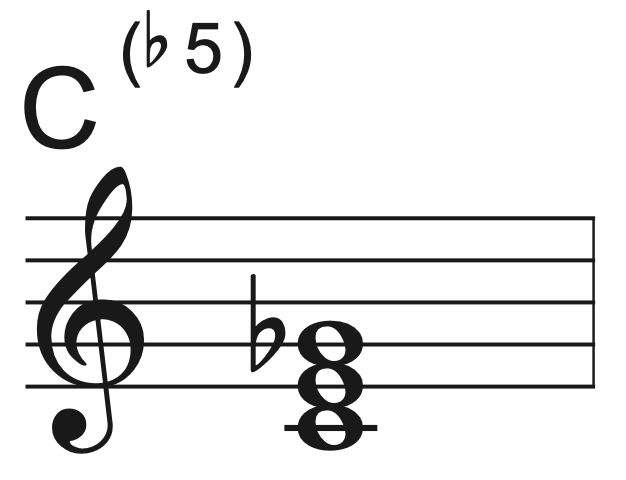

【C(♭5)】

・メージャートライアドのP5(完全5度)をdim5(減5度)に置き換えたコード。

メージャートライアドの変化形。

・呼称:フラットファイブ

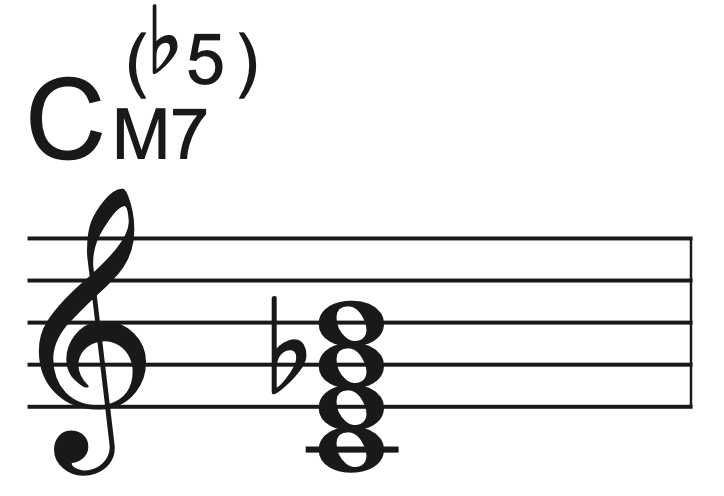

【CM7(♭5)】

・上記フラットファイブにM7(長7度)を積み重ねたコード

・呼称:メージャーセブンスフラットファイブ

【C7(♭5)】

・上記フラットファイブにm7(短7度)を積み重ねたコード

・呼称:セブンスフラットファイブ

カサメミュージックスクール

カサメミュージックスクールでは随時体験レッスン受付中です!

【体験レッスンのお申し込みはこちらから】

オンラインレッスンも行っております

【オンライン作曲・DTMレッスンのお申し込みはこちら】

講師や生徒様の演奏動画、レッスン動画などを公開しております。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします!

【カサメミュージックスクールYoutube Channel】